SPIは、リクルート社が提供する適性検査の一種で、多くの企業が新卒採用時に活用しています。大きく「能力検査」と「性格検査」に分かれ、さらに能力検査は「言語」「非言語」の2分野のほか、企業や業界によっては「英語(SPI英語)」が課される場合もあります。

その中でも「言語分野」は、主に語彙力や読解力、文法力など、日本語の基礎的な力を測るもの。選択肢から正答を選ぶ形式が中心で、短時間で確実に理解・判断する力が求められます。文章理解や語句の意味といった設問が中心となるため、地道な語彙力の積み上げが重要なのです。

関連リンク:https://br-campus.jp/articles/report/2110

SPI言語の特徴について

SPIの言語分野では、いわゆる“国語”の力が試されます。語彙の意味を問う問題から、文章の要点を正しく読み取る読解問題まで、その内容は多岐にわたります。

ただし、一口に「言語問題」といっても、問題形式によって出題内容や求められるスキルが異なるのが特徴です。例えば、語句の意味を選ぶ問題では知識が問われ、文章の空欄補充では文脈理解力が求められるなど、単なる国語の試験とは一線を画しています。

SPIの問題形式

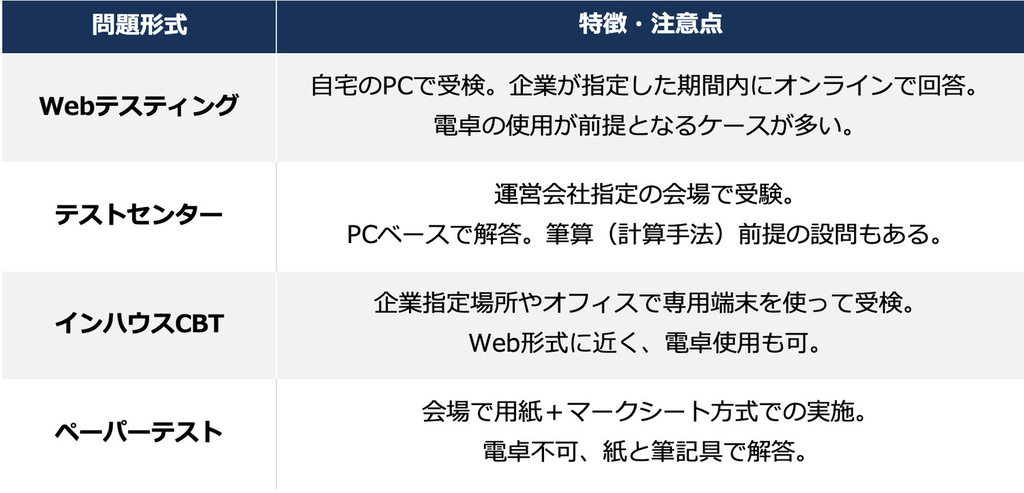

SPI(能力検査の言語分野)は、試験を実施する方法として主に4つの問題形式があります。

形式によって受検場所・解答手段・使用可能ツールなどが異なるため、事前に把握しておくことが重要です。

各形式では、設問の出題傾向や操作感に差があります。

例えば、Webテスティング形式では画面遷移や操作に慣れておく必要がありますし、ペーパーテストでは鉛筆で記述する感覚に慣れておくと安心です。就活先企業から形式指定が来ることもあるので、案内を見逃さないようにしておきましょう。

SPI言語のやっておくべき対策

SPI言語分野で高得点を狙うには、出題傾向に即した対策が欠かせません。語彙力や読解力は一朝一夕では身につかないため、計画的な準備が重要です。

効率的に力を伸ばすための具体的な対策法をみていきましょう。

①語彙力をつける

SPI言語において語彙力は“土台”です。語彙力が高くないと、語句の意味を問う問題や読解問題など様々な部分でつまづきやすくなり、全体のスコアにネガティブな影響を及ぼします。

語彙力を上げるには、参考書や過去問集でSPIに出やすい語句リストを反復して覚えること。意味・用例・反義語・同義語をまとめ、選択肢を絞る訓練をします。また、普段から新聞やウェブ記事、本などで使われている言葉に触れ、「意味が曖昧な語を調べてノートにまとめる」習慣を付けるのも効果的です。さらに、知らない語に出会ったときは、漢字の意味や構成から意味を推測するクセをつけておくと、選択肢を見たとき正答に近づきやすくなります。

このように、語彙を増やすだけでSPI言語の得点力を大きく底上げできるので、早めに取り組むべき対策です。

②参考書などで出題形式に慣れる

SPI言語で高得点を狙うには、「出題形式に慣れる」ことが非常に重要です。語彙を押さえていても、問題形式の特性を把握していなければ時間配分や選択肢の読み比べで戸惑うことが増えます。

そこで、参考書や過去問集を使って、空欄補充・整序・語句類推・誤文訂正といった典型形式を繰り返し解く訓練を行いましょう。具体的には、形式別に問題をまとめた参考書を1冊用意し、各形式を集中的に演習するのが効果的です。

形式を知っておくだけで、問題文の読み方や考えるスピードが大きく変わります。日々の演習で「出題パターンに反応できる力」を積み上げていきましょう。

③模擬試験を受ける

模擬試験は、自身の実力を“本番に近い条件”で把握するのに最適な方法です。

どれだけ語彙を覚え、形式に慣れても、本番の時間制限や緊張感の中で解けなければ対策効果は薄くなってしまいます。模擬試験を通じて、制限時間内に解答するスピード感や、問題を読み慣れるリズムを体に染み込ませておくことで得点力の安定化につながるのです。

具体的には、言語・非言語・英語を含む総合模擬試験を、本番とほぼ同じ形式・制限時間で何回かこなすのが望ましいです。解答後は、間違えた問題だけでなく、正解できた問題の解答速度や選択肢の迷い方も振り返り、解法パターンや弱点を明確にしましょう。

こうした実践を繰り返すことで、「解く量」だけでなく「解く質」も高められ、本番で慌てず取り組む土台を築けるのです。

SPI言語の例題と解き方のコツ

SPI言語は、問題の出題パターンを知るだけで、解くスピードと正答率が大きく変わってきます。実際の例題をもとに、頻出パターンとその解き方のポイントについてみていきましょう。苦手意識のある人も、コツを押さえれば着実に点が伸びていきます。

【例題】二語の関係

SPI言語の定番問題のひとつに、「二語の関係」を問う設問があります。

【例題】

「酒:ワイン」と同じ関係になるものを次の中から選びなさい。

ア)動物:猫

イ)文房具:鉛筆

ウ)料理:フライパン

この場合の正解は、アとイです。

いずれも“後者は前者に含まれるもの”という関係であり、「ワインは酒の一種」「猫は動物の一種」「鉛筆は文房具の一種」というように、語と語の間に包含関係が成り立っています。こうした関係性を理解しておくことが、正確な選択に繋がります。

解き方のコツ

例題で示された2語を、まず日本語の文に置き換えて関係性を言語化するのが有効です。

例えば「法律:民法」であれば「民法は法律の一種である」として、「包含関係」が導き出せます。選択肢も同様に文章化して照らし合わせることで、正しい関係を見抜きやすくなります。

また、二語の関係には「包含」「役割」「同義」「対義」「原料」「並列」「セット」「動詞+目的語」などのパターンがあり、これを頭に入れておくと判断が速くなります。

【例題】語句の意味

文章中に使われている語句の意味を正しく理解しているかを問う問題もよく出題されます。

以下はその一例です。

【例題】

「彼の発表は先輩たちと比べても遜色ない仕上がりだった。」

このとき、下線部の「遜色」と最も近い意味を持つ語を選びなさい。

ア:劣る イ:際立つ ウ:優れる エ:変わらない

正解は「エ:変わらない」です。

「遜色ない」とは「見劣りしない」「ほぼ同等である」という意味であり、「劣る」は逆の意味にあたるため誤りです。こうした問題では、意味が近い語句を見極める力が問われます。

解き方のコツ

語句の意味問題を解く際のコツは、まず下線語句を自分の言葉で置き換えることです。

例えば「遜色ない」を「見劣りしない」といったように言い換えて、選択肢と比較すると正答が見えてきます。また、接頭語・接尾語(例:再、未、無、性、的 など)を手がかりに意味を推測するのも有効です。さらに、選択肢を眺めて「文脈にそぐわない語」「意味がずれている語」から順に消去法で絞ると、迷いを減らしやすくなります。

こうした手順を身につければ、語句の意味問題は得点源にできる分野でしょう。

【例題】語句の用法

語句の用法の問題は、多義語や助詞・助動詞などが文中でどう使われているかを問うものです。

【例題】

「家で過ごす」という文における「で」の用法と同じ関係になるものを以下から選びなさい。

ア:電車で向かう

イ:みんなで歌う

ウ:店で探す

エ:急いで行く

オ:病気で入院する

この例題では、「家で過ごす」の「で」は「場所」を表す用法です。そのため「店で探す」の「で」も同様に「場所」を示す用法ですから、正解は「ウ 店で探す」になります。

(語句の用法の問題に関しては、助詞や多義語の用法把握がカギとなります。)

解き方のコツ

まず、下線部の語句が文中でどのような意味や役割を果たしているかを把握することが重要です。格助詞や助動詞など「言葉の種類」に注目すると、意味の違いを識別しやすくなります。

例えば「で」が場所なのか手段なのか、あるいは原因なのかを意識して選び分けます。また、下線語句を別の言葉(言い換え表現)に置き換えてみることで、選択肢との整合性が見えやすくなります。例えば「〜で」という語句を「〜場所で」「〜手段で」などに置き換えて比較する手法が効果的です。

【例題】文章の並び替え

文章整序(並び替え)問題では、複数の文を論理的な順序に並べて、意味の通る文章を完成させる力が問われます。

【例題】

次の文を意味が通るように並べたとき、2番目と4番目に来る文の組み合わせを選びなさい。

ア)そのため、健康診断では歯科検診も重要視されている。

イ)歯の状態は、全身の健康とも深く関わっている。

ウ)口腔内のトラブルが、生活習慣病の原因となることもある。

エ)歯の不調は見た目だけでなく、体調にも影響を与える。

正しい並びは、イ → エ → ウ → ア。

「一般論(イ)→広がり(エ)→具体例(ウ)→結論(ア)」という流れで、論理の筋道を立てて読むのがポイントです。

解き方のコツ

まず、接続詞・指示語・逆接語などに注目しましょう。

「しかし」「そのため」「このように」「それ」などは前後のつながりを示すヒントになります。次に、「最初に来そうな文(導入文)」を消去法で決めておくと残りが並べやすくなります。例えば、前提説明が入っている文や主語が示されていない文は先頭になりにくい傾向があります。さらに、主語と述語が自然につながる文どうしをペアで結びつける意識を持つと、違和感のある順番を選択肢から除外しやすくなります。

これらの視点を組み合わせて、論理的に並び順を判断していくと迷いにくくなります。

【例題】空欄補充

文章中に設けられた空欄に、もっとも自然に入る語句を選ぶ問題です。

【例題】

「授業以外の仕事も多忙化しており、教員の負担が年々(1)へと傾いてきている。」

選択肢:

ア)軽減 イ)増大 ウ)減衰 エ)均衡 オ)停滞

正解は「イ 増大」です。

“負担が傾く”という表現から、負担がより重くなる方向、つまり“増大”が適切です。他の選択肢は意味や文脈にそぐわないため除外されます。

このように、語句の意味と空欄前後の文脈をすり合わせて選ぶ形式が、空欄補充問題の特徴です。

解き方のコツ

まず、空欄前後の文脈をつなぐ語の関係性に注目してください。接続詞や因果、逆接など文の展開を示すヒントが空欄の位置に近く使われることが多いです。

次に、選択肢の語句の意味やニュアンスを正確に理解し、文脈に違和感なく合う語を当てはめてみます。意味が多少合っていても、不自然な言い回しや文の流れを壊す語は除外して絞ることが有効です。

語彙力を高めつつ、文の“つながり”を意識する癖をつけると、精度が上がっていくでしょう。

【例題】長文読解

SPIの長文読解は、400〜600文字ほどの文章を読み、内容の理解を問う問題です。

主に「筆者の主張は?」「空欄に入る語句は?」「文脈として正しいのはどれか?」といった設問が出題される傾向にあります。

【例題】

次の文章を読んで、設問に答えなさい。

『現代の職場では、成果だけでなくチームワークも重視される傾向が強まっている。個人の能力が高くても、周囲と協力できなければ評価されにくい時代となっている。特にプロジェクト型の仕事では、信頼関係の構築が欠かせない。』

設問:筆者の主張として最も適切なものは?

ア)職場では能力主義が強まっている

イ)チームでの協力が職場評価に影響する

ウ)プロジェクト型の働き方は減っている

エ)信頼関係より成果が重視される

正解は「イ」です。

文章全体で「協力」「信頼関係」がキーワードになっており、それが評価に影響するという論点が展開されています。

このように、長文読解では「何が言いたいのか」「どんな流れで話が進んでいるのか」を読み取る力が求められます。

解き方のコツ

設問を先に見てから本文に目を通すと、読むべき箇所の見当がつきやすくなります。

接続詞や指示語、「しかし」「一方で」「そのため」などの語に注目し、文章の論理展開を追うのも効果的です。本文をざっと「導入」「主張」「具体例」「結論」の四部構成で把握し、設問ごとに該当箇所を探す癖をつけましょう。また、長文に時間をかけすぎないよう、最初から読むスピードを意識し、迷ったら設問との整合性で選択肢を絞ることも重要です。

SPI言語の頻出の単語一覧

SPI言語分野では、日常語よりやや硬め・抽象的な語句や、時事・教育・企業論系の語彙がよく出題されます。まずは“よく出る言葉”を先に押さえておくのが近道でしょう。

下の一覧は試験で見かけやすい語をジャンル別に整理したものです。意味だけでなく、言い換えや反対語も一緒に確認して、読解や空欄補充に強い語彙の土台を作りましょう。

①状況・状態・変化(抽象概念系)

物事の移り変わりや規模感をとらえる語です。グラフの読み取りや要約で頻出なので、似た語の違いまで意識して使い分けましょう。

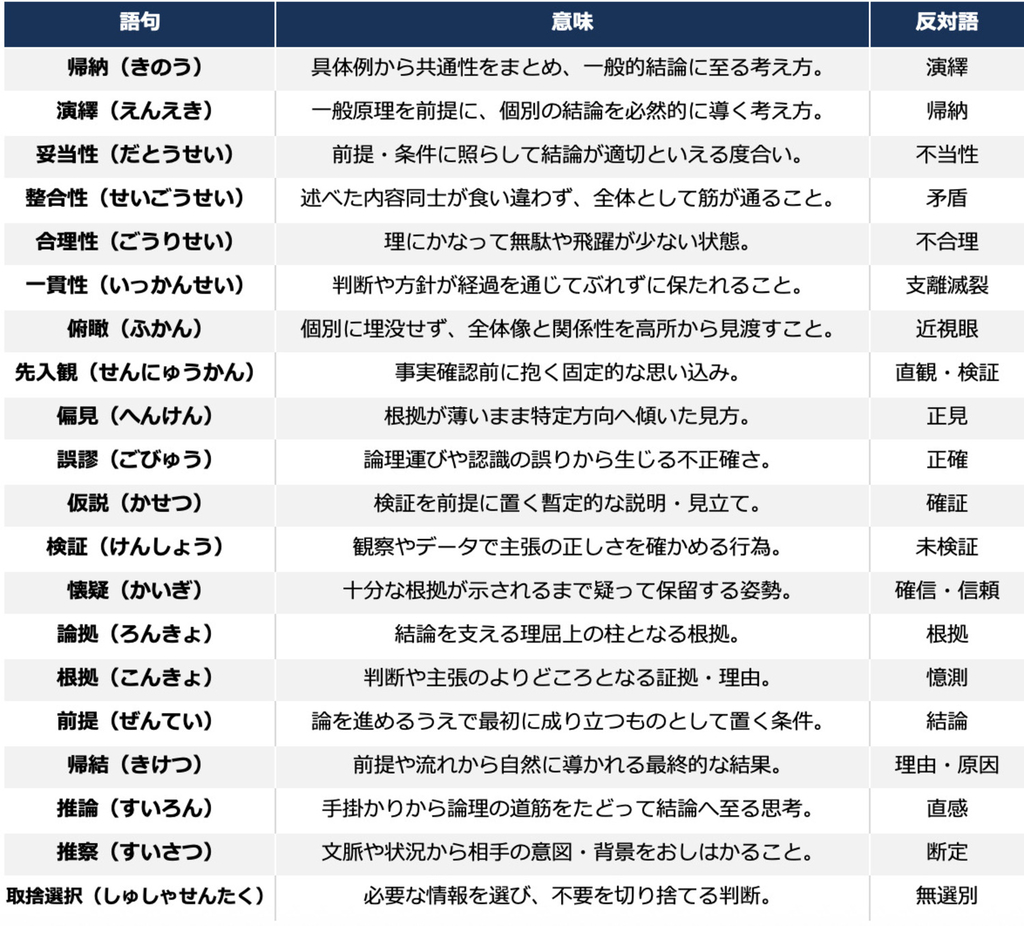

②思考・判断・認識

論理問題や長文の設問で核になる語です。因果や根拠の読み解きに直結するので、対になる概念も合わせて整理します。

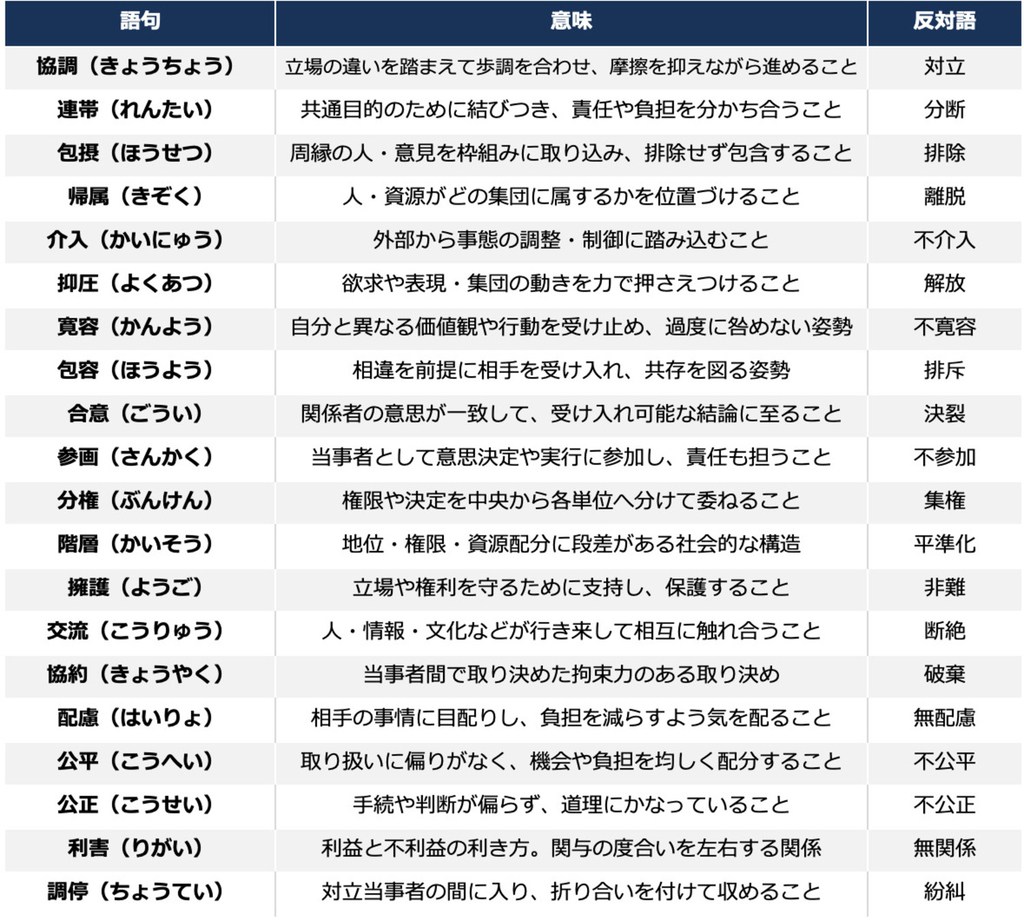

③人間関係・社会構造

組織やチームの文脈で使われます。関係性や役割を示す語を押さえると、例示や対比が読みやすくなります。

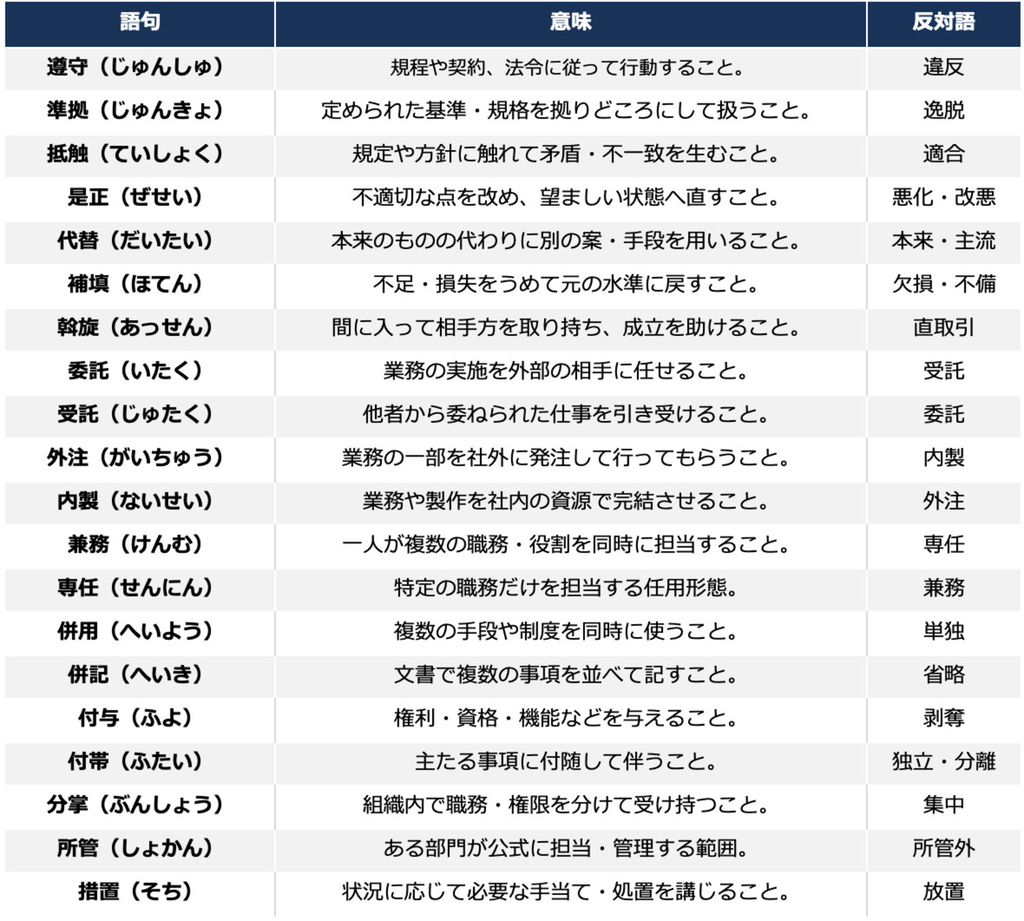

④ビジネス・経済・業務用語

企業活動の説明などで頻出する単語です。数字や施策と結び付けて覚えると、空欄補充でも迷いが減ります。

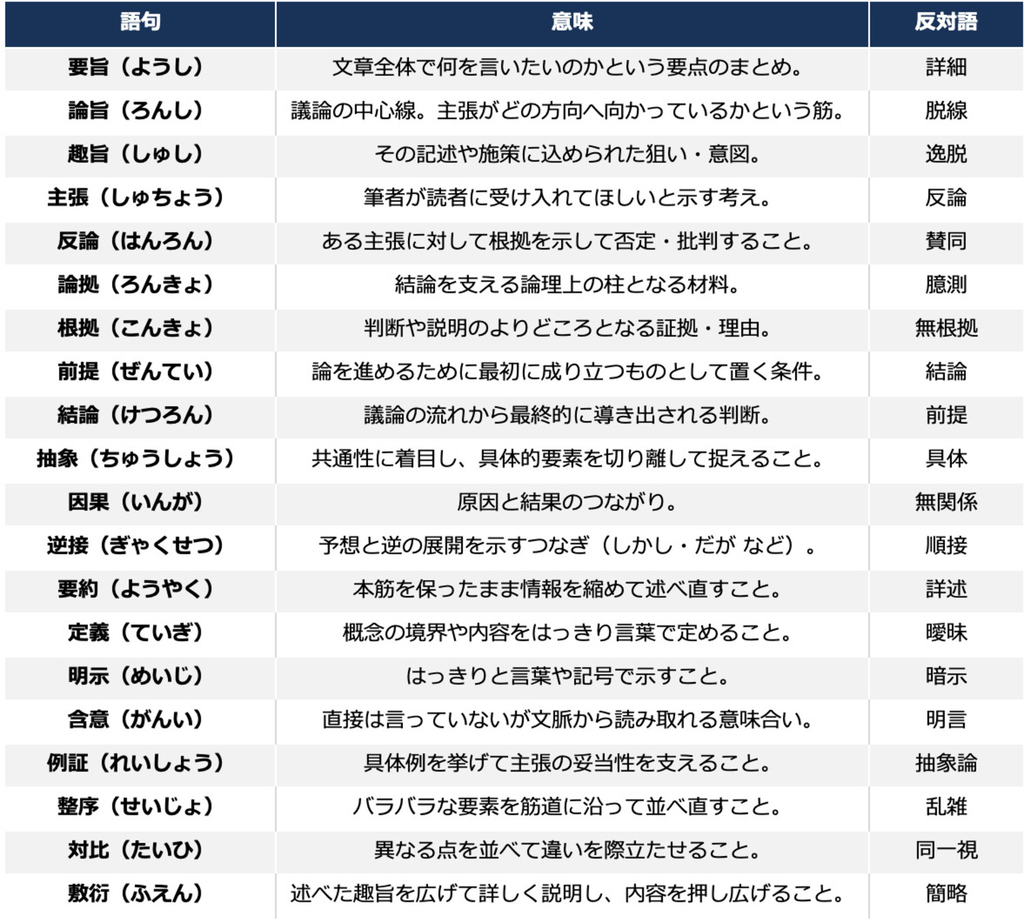

⑤論理構成・文章読解系

筆者の主張や段落関係をつかむ鍵になります。接続関係とセットで捉えると、並び替えと要旨把握が安定します。

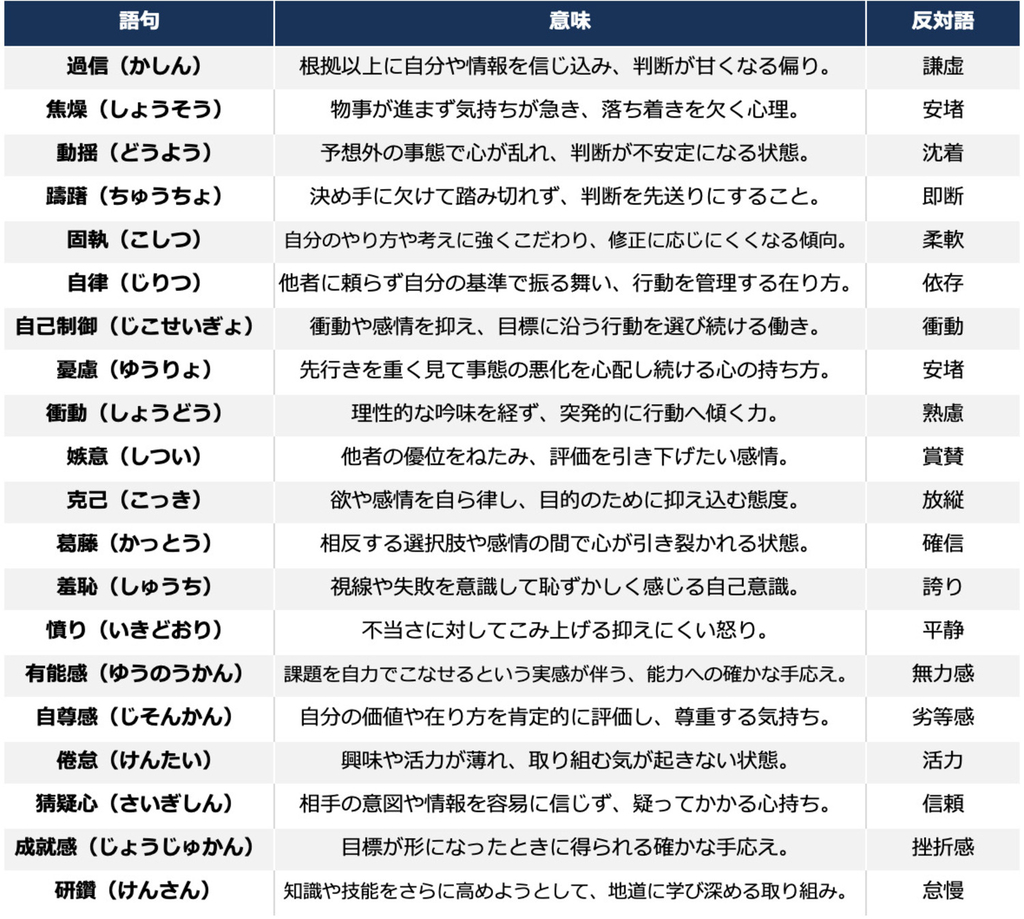

⑥心理・感情・行動

人物描写や組織心理の話題で出ます。近い語の温度差を意識すると、文脈に合う選択肢を素早く絞れます。

⑦その他(頻出語・慣用句系)

語句の意味・用法でよく問われます。言い換えや反義語と一緒に覚えると、選択肢の消去が速く進みます。

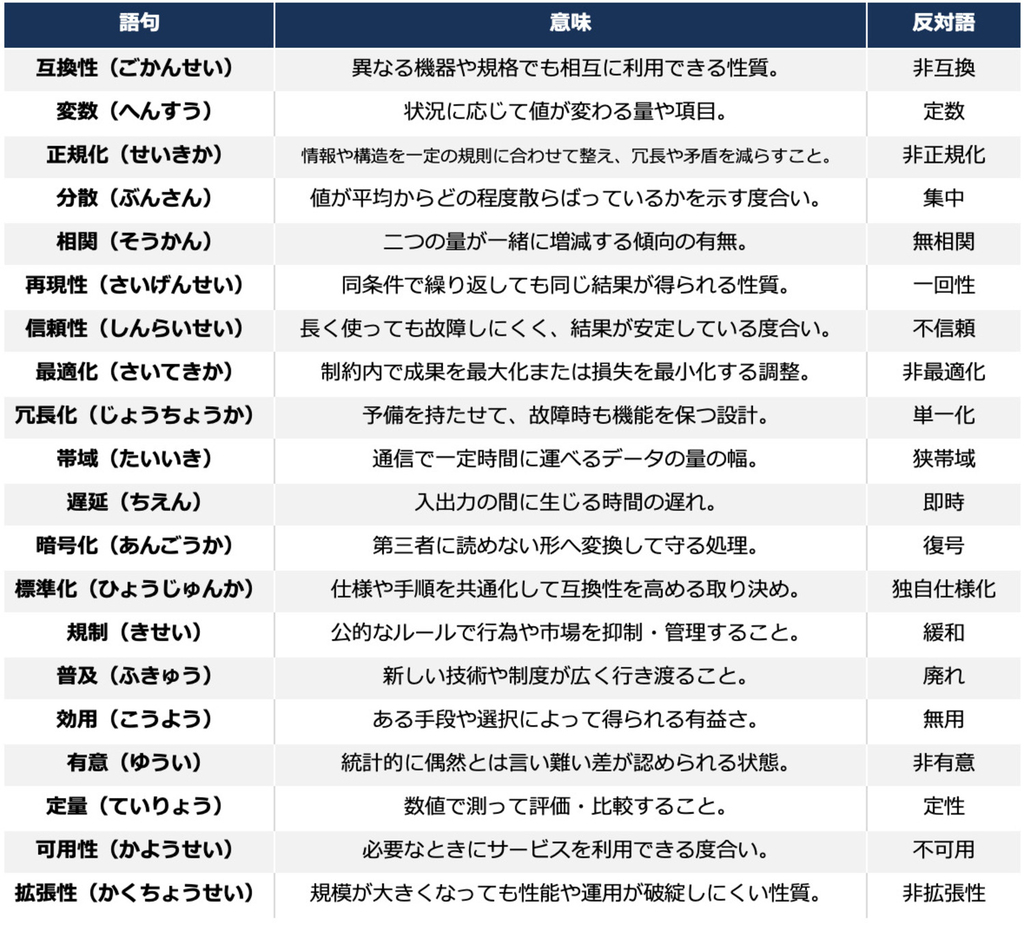

⑧その他(自然科学・IT・時事)

科学リテラシーやIT一般の話題で出やすい語です。仕組みや性質を表す言葉が多いので、定義と用例で覚えます。

SPI言語対策におすすめな参考書

SPI言語対策は、自分で”これ”と決めた参考書で繰り返し対策すると効果が出やすい傾向にあります。出版社を変えて複数冊の参考書を繰り返し対策すれば、精度はかなり向上するでしょう。

下記は「SPI言語対策におすすめな参考書」です。参考にしてみてください。

これが本当のSPI3テストセンターだ! 2027年度版

価格:1,650円(税込)

著者:SPIノートの会

出版社:講談社

出版日:20250117

商品紹介ページへのリンク:

出版社公式:https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000407372

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/4065383943

【おすすめポイント】

受検者最多の「SPIテストセンター」を想定した一冊。SPI対策でどれを選べばわからないときはとりあえずこれを一冊対策しておけば◎。出題範囲を頻度順に圧縮し、組問題や回答形式別の“時間内に正解する”ための手順を徹底。受検の流れや企業に送付される報告書の理解も促し、本番想定の演習で安定して7〜8割を目指せます。

これが本当のWebテストだ!(1)2027年度版【玉手箱・C-GAB編】

価格:1,650円(税込)

著者:SPIノートの会

出版社:講談社

出版日:20250117

商品紹介ページへのリンク:

出版社公式:https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000407369

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/4065383919

【おすすめポイント】

自宅受検型のWebテストでトップシェアの「玉手箱」と、「テストセンター方式の玉手箱」C-GABにも対応した一冊。言語・計数・英語・性格まで主要形式を“見分け方→解き方→演習→模試”で段階攻略。実施企業が多い検査だけに、形式差の注意点や最新の監視型Webテストにも触れ、初学者でも短期で点を伸ばせる構成です。

2027最新版 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集

価格:1,650円(税込)

著者:オフィス海

出版社:ナツメ社

出版日:20250421

商品紹介ページへのリンク:

出版社公式:https://www.natsume.co.jp/np/isbn/9784816377006/

Amazon:https://amzn.asia/d/8fGRMbG

【おすすめポイント】

“青本”の定番。2003年の初版から長年に渡り就活生に愛されてきた名著の最新改訂版です。SPIの最新傾向を反映し、言語・非言語に英語/構造的把握力/性格まで広くカバー。復元問題と実戦模試で“スピード×正確性”の両立を狙う構成で、基礎固め後のスコア底上げや本番直前の仕上げに最適です。

SPI言語対策におすすめアプリも紹介

参考書の他に、スマホからアプリで対策することもおすすめです。

通学中や授業の合間など隙間時間で手軽に対策できる点が魅力的でしょう。実際に自身でいくつかのアプリを試してみて、一番しっくりくるものを繰り返し学習するとよいでしょう。

まとめ

SPI言語分野では、語彙力・読解力・論理的思考力がバランスよく問われます。

文章の並び替えや空欄補充、長文読解といった出題形式ごとの対策に加え、頻出する語彙の理解も欠かせません。就活の本番直前になって焦るのではなく、今のうちからSPI対策を始めることで、着実に得点力を高められます。苦手意識がある方も、例題を通してパターンに慣れ、語彙の意味や反対語もおさえれば、確実に力がついていくでしょう。

SPI言語対策は、地道な積み重ねこそが突破のカギなのです。

人気大手企業就活ならビズリーチ・キャンパス!

ビズリーチ・キャンパスは三井物産、JR東日本、三井不動産、三井住友銀行、ソニー、NTTデータ、サントリーなど様々な業界の大手企業が利用しており、人気大手企業就活を目指す学生にとって必需品と言えるサービスです。

・誰もが知る人気大手企業から、特別座談会・選考免除・特別選考ルートなどのスカウトが届く

・人気大手企業によるビズリーチ・キャンパス限定のインターンシップ

・人気大手企業による各業界特化型の限定イベント

・難関企業内定者による就活対策講座を毎日開催

・先輩が『いつ・何をして・何に悩んだのか』を綴った就活体験記。就活全体像や時期別の悩みの具体的な解消方法がわかる

ぜひビズリーチ・キャンパスご活用し皆様にとって最適なキャリア選択を実現してください。