就活小論文の基本と重要性

就活における「小論文」は、企業が就活生の思考力や表現力、社会的視点を把握するために行う選考手段です。与えられたテーマに対して、”自分の考えをきちんと明確に示せているか”や、”文章を論理的に構成できているか”、”社会や志望業界への関心が表れているか”といった点が評価されます。

また、文章の誤字脱字だけでなく、テーマを正しく理解して答えているか(理解力)や、筋道立てて論を展開できているか(論理性)ということも重視されています。

小論文は単なるテキスト執筆ではなく、企業に「この学生ならこう考え、こう動ける」と納得してもらうための材料であることを意識しましょう。

小論文で企業が見ているポイント

就活の小論文では、まず「論理性」が重要視されます。例えば、序論で自分の立場を明確に示し、本論でその根拠を具体的に展開し、結論で再度主張をまとめる構成がしっかりできているか。こうした構成力・筋道立てた文章は評価対象となります。

次に、「独自性(あなたならではの視点)」です。単に一般論を述べるだけでなく、自分の経験や時事・業界知見を絡めることで、「この学生は考えを持っているな」と企業に感じてもらいやすくなります。

さらに、「表現力・文章力」も軽視できません。誤字脱字がなく、語尾の統一や読みやすさに配慮されているか。文章が分かりやすいかどうかは、ビジネス環境でも重要なスキルとして見られています。

そして、テキスト内の論調から「思考の深さ」もみられています。小論文を通じて応募者が自社の価値観に合いそうか、業界や社会の動きに対してアンテナを張っているかも判断材料となるのです。

このように、小論文では「論理性・独自性・表現力・思考の深さ」という4つをバランスよく備えることが、企業からの評価を左右する鍵です。初めての就活でも、これらを意識して準備を進めれば、安心して本番に向かえるでしょう。

就活小論文の基本的な書き方

就活小論文は「序論・本論・結論」の3構成が基本です。

序論(イントロダクション):テーマに対する自分の立場や主張を明確にする

本論(主張・根拠・具体例):その理由や具体例を挙げて論理的に展開する

結論(まとめ・意志表明):論点をまとめ、将来の意欲や自分の考えを再提示する

この構成・型を意識することで、読み手である採用担当者にも伝わりやすい「筋道の通った」小論文が書けるのです。

効果的な構成と展開方法

構成を意識しつつ、字数配分にも注意することで読み手(採用担当者)に「整理されている」「考えが明確だ」と感じてもらいやすくなります。

【字数配分(例:800字想定)】

序論:全体の1割前後(80~100字)

本論:全体の6〜8割(約480~640字)

結論:残りの1〜2割(約80~120字)

【各パートの書き方・コツ】

・序論

テーマに対する自分の主張を端的に示す。「~だと考える」という形で結論を冒頭に置くと説得力が高まります。背景や課題提示を簡潔に記述し、読者の興味を引きましょう。

・本論

序論で提示した主張の根拠を、事例・データ・体験などを交えて展開します。段落ごとに「理由→具体例→解説」の構成を意識し、接続詞(例:「なぜなら」「その理由は」)で論理の流れを明確にします。

・結論

本論の内容を総括し、「だからこそ私はこう行動する、こう考える」という意志を示します。新しい論点を出さず、序論・本論の流れをしっかり受け止めて締めることが重要です。

文体と表現の選び方

就活小論文では、「礼儀正しさ」よりも「論理性・明確さ」が優先される傾向にあります。そのため、基本的には「だ・である調」で書き、自分の主張をブレずに伝えることを意識しましょう。

【「だ・である調」と「です・ます調」の違い】

「です・ます調」は丁寧・親しみやすい印象を与えがちですが、論理的な説得を目的とする小論文ではやや力が弱いとされます。一方、「だ・である調」は自分の主張を明確に、断定的に示せるため、説得力のある文章を作る上で有利です。

小論文では、文体を混在させず、どちらかに統一することが重要です。前述の通り、基本的に「だ・である調」で書いた方が無難でしょう。

【就活小論文に適した表現技法と避けるべき表現】

・適した表現の例

「〜だと考える」「〜である」など、根拠を明示して言い切る言葉を使う。

「その結果」「したがって」など、論理のつながりを示す接続語を活用する。

・避けるべき表現

「〜だと思う」「〜かもしれない」など、曖昧さのある言い回し。

「やっぱり」「〜じゃないか」などのカジュアル表現、話し言葉や略語。

就活小論文でよく出るテーマ

就職活動の小論文では、業界を問わず共通のテーマが多く出題されますが、業界特有の専門的な内容が問われることもあります。

「業界共通のよくあるテーマ」「業界別の特徴的なテーマ」「対策のポイント」についてみていきましょう。

業界共通のよくあるテーマ

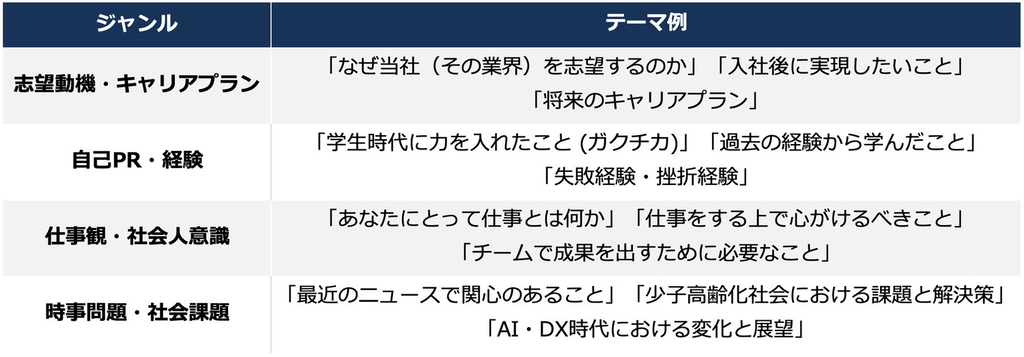

業界に関わらず、ほとんどの企業で出題される可能性がある”よくあるテーマ”には、下記のようなものがあります。

自身のキャリア観や今までの学生生活に関することのほか、仕事や社会についての考え方や興味関心については、聞かれたら自分の言葉で答えられるようにしておくようにしましょう。

業界別の特徴的なテーマ

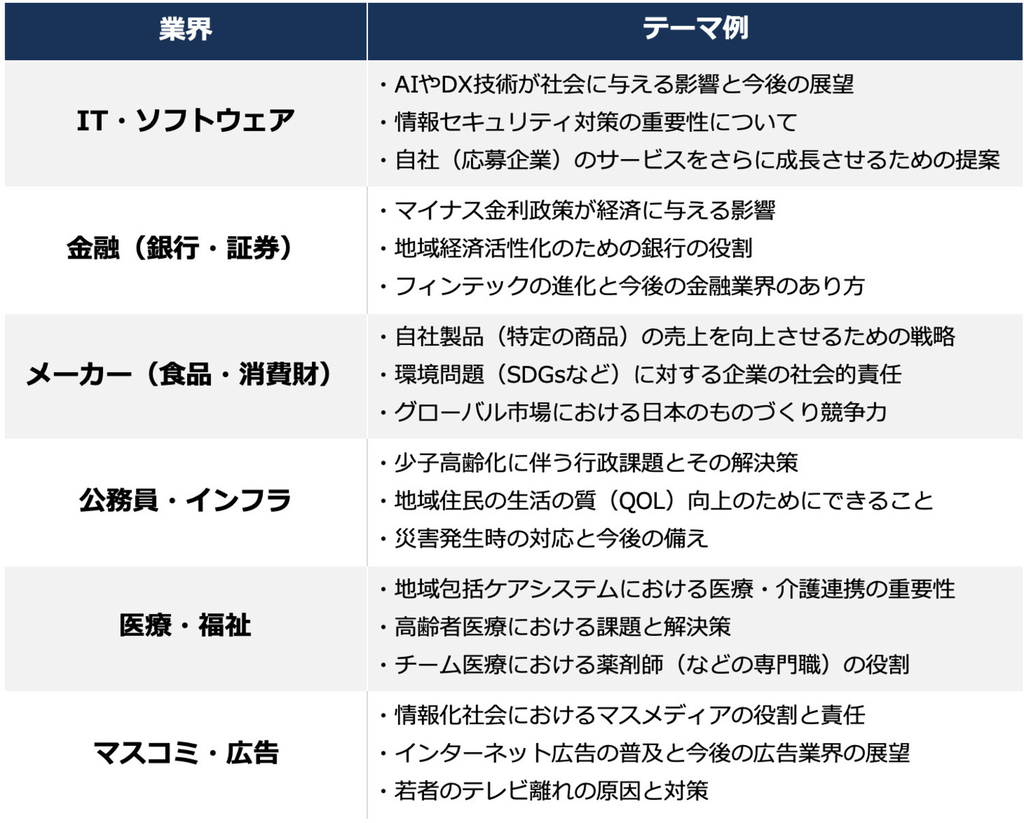

業界ごとに、そのビジネスモデルや直面する課題に特化したテーマが出題される傾向があります。

自身が目指す業界に特有のトピックスに関しては、日常的にアンテナを張り持論を展開できるようにしましょう。

対策のポイント

これら「よくあるテーマ」への対策ポイントは、次の3点を意識するとよいでしょう。

【①業界研究・企業研究の徹底】

業界特有のテーマに対応するには、業界の現状や課題、応募企業の方針や価値観を深く理解しておく必要があります。過去の出題例やその企業が重視する社会課題にも目を通しておくと安心です。

【②論理的な文章構成】

どのテーマであっても、主張→理由→具体例→結論という流れを意識すると説得力のある文章になります。冒頭で立場を明示し、根拠を筋道立てて示すことが大切です。

【③制限時間内での練習】

実際の試験では時間制限があるため、あらかじめ時間を計って書く練習をしておくと、本番でも落ち着いて対応できます。過去問や模擬課題の活用が効果的です。

就活小論文の事前準備と対策法

就活小論文の対策は、早めの準備が肝心になります。以下の手順で段階的に進めましょう。

①出題傾向を調べる(企業ごとの出題テーマや形式)

②業界・企業研究を深める(社会課題や企業理念を把握)

③基本構成の型を理解(序論・本論・結論)

④過去問や模擬テーマで練習(時間を測って書く)

⑤第三者に添削を依頼し、改善点を見直す

この流れを意識して対策していけば、苦手意識も徐々になくなっていくでしょう。

効果的な練習方法

就活の”小論文の力”を高めるには、構成力・思考力・文章力をバランスよく鍛えることが大切です。まずは、よく出るテーマで「序論→本論→結論」の基本構成を意識しながら繰り返し書く練習をしましょう。800字程度の課題であれば、60分→45分→30分と段階的に制限時間を短くしていく方法がおすすめです。本番を想定した時間配分の感覚が身につきます。

練習後は、第三者の視点で添削を受けることも重要です。その際、「主張が明確か」「根拠は具体的か」「論理のつながりに不自然さはないか」といった観点で見てもらいましょう。文章表現の癖や誤字脱字に気づくこともできます。

また、日ごろから新聞の社説や時事テーマに触れ、自分の意見をノートにまとめる習慣をつけておくと、論点を整理する力が養われます。地道な積み重ねが、読み手に伝わる小論文を書く力につながっていくのです。

当日の心構えとタイムマネジメント

当日の小論文試験では、限られた時間でどれだけ論理的に文章を書けるかが問われます。

まず、冒頭5分で設問の意図を正確に読み取り、主張と構成(序論・本論・結論)をざっくりメモにまとめましょう。次の25~30分で一気に本文を書き上げ、残りの5~10分で誤字脱字や表現の不自然さを見直す時間に充てるのが理想的な流れです。

緊張すると時間感覚が乱れがちですが、「完璧よりも論理の通った文章を」を意識すると焦りが軽減されます。また、途中で詰まっても慌てず、一度深呼吸してから構成メモに立ち返る冷静さが大切です。本番でもいつもの練習通り書けるよう、事前に本番を想定したタイムマネジメントを繰り返し練習しておくと安心です。

小論文の実例と解説

小論文は“構成”や“表現”を頭で理解していても、実際に書くとなると難しさを感じることがあります。そんなときこそ役立つのが、実際の小論文例です。評価の高い例文を読むことで、良い構成や表現の具体像がつかめますし、改善点のある例文を見れば”ありがちなミス”にも気付けます。

この後に紹介する各パターンでは、”なぜ評価されたのか”や”なぜ修正が必要だったのか”といったポイントも合わせて解説します。読み比べながら、自分の文章にどう活かせるかを意識してみてください。

評価が高い小論文

【評価が高い小論文例】

私にとって仕事とは、「誰かの役に立ち続けること」である。働くという行為は、単なる生計手段にとどまらず、他者や社会との関わりの中で自己の存在意義を見出す行動だと考えるためだ。

大学時代、飲食店での接客アルバイトを通じて、常連客から「君がいると安心する」と声をかけられたことがある。業務内容は日々変わらなかったが、その一言に、自分の働きが誰かの気持ちに影響を与えていたことを実感した。たとえ小さな仕事でも、人の心に寄り添うことで社会に価値を生み出せるのだと気づいた瞬間であった。

将来どのような職種に就いたとしても、私は常に「目の前の相手に何を提供できるか」を意識して働きたい。誰かを支える行為は、自らの成長にもつながる。仕事とは、社会の一員として役割を果たすと同時に、自分らしく生きるための手段であると私は考える。

【ポイント】

まず構成面では、序論で「仕事とは何か」という問いに対する結論を明確に示し、続く本論でその根拠となる経験を具体的に述べ、最後に将来の意志を含めて結論づけている点が全体像として優れています。流れが自然で、一貫性があるので読みやすく”スッと入る”主張となっています。

論理展開も説得力があります。単なる理想論ではなく、実際のエピソードを通じて「誰かの役に立つこと」の意義を実感したプロセスを丁寧に描いており、主張の裏付けとして機能しています。

また、「誰かの気持ちに影響を与える」「目の前の相手に何を提供できるか」など、具体的かつ印象的な表現が多く、読み手に強く響く内容となっているでしょう。文体も「だ・である調」で統一され、小論文らしい落ち着きと説得力を備えています。論理・構成・表現すべてにおいて丁寧に組み立てられた一文といえるでしょう。

改善点のある小論文

【改善点のある小論文例】

私にとって仕事とは、社会人として責任を持つことだと考える。社会人は学生と違って、責任を果たさなければならないと思う。だから、私はしっかりと責任を持って働きたい。

大学時代には、学園祭の実行委員を務めた経験がある。企画がうまく進まなかった時期に、私は率先して周囲に声をかけ、進行を手伝った。その結果、全体の進行がスムーズになり、当日も無事に開催することができた。この経験を通じて、責任を持って行動することの大切さを学んだ。

仕事では、自分の役割を果たすだけでなく、周囲と協力して物事を進めることも必要だと思う。そのために私は、常に責任感を持って働きたいと考えている。責任を持って働くことで、信頼も得られ、会社の役に立つことができるはずである。私は仕事を通じて社会の一員として貢献していきたい。

【ポイント】

まず、「責任」というキーワードが繰り返されすぎており、文章全体が単調な印象になってしまっています。「責任感」という概念を扱うのであれば、「信頼を得ることの重要性」や「自律的に動く姿勢」など、角度を変えた補足や言い換えを加えることで、文章に奥行きが出てきます。

また、「仕事=責任を持つこと」という主張に対して、学園祭の経験がやや抽象的で、仕事に直結しにくい内容となっています。ビジネスの場面に置き換えた視点や、「自分がどう成長したのか」などの掘り下げがあると説得力が増します。

さらに、「〜と思う」の使用が多いため、文章全体に曖昧さが残っています。小論文では「〜と考える」「〜である」といった断定的な表現で言い切るほうが評価されやすいです。修正時は語尾の見直しと、主張と具体例の結びつきを再整理することがポイントになります。

小論文でやってはいけないこと

就活小論文では、丁寧に書いても「評価が下がる書き方」というものがあります。

まず避けたいのが文体の不統一です。

【悪い例】

「私はそう考える。~であることが重要だと思います。」→「です・ます調」と「だ・である調」が混ざると文章がちぐはぐに見えます。

【良い例】

「私はそう考える。~であることが重要だと考える。」

次に注意すべきは論理の飛躍です。

【悪い例】

「私は努力家だ。だから将来は社会に貢献できる。」→なぜ努力家だと社会貢献できるのか、因果が不明確です。

【良い例】

「私は粘り強く課題に取り組む姿勢を持っている。この姿勢を活かし、困難な業務にも主体的に挑みたい。」

さらに、抽象的な表現も避けたいポイントです。

【悪い例】

「人とのつながりを大切にしたい。」→どう大切にするのかが不明です。

【良い例】

「相手の立場に立って考える姿勢を持ち、丁寧なコミュニケーションを心がけたい。」

このような「評価が下がる書き方」は避けてください。読み手が納得できるように、論理性・具体性・文体の統一を意識しましょう。

まとめ

就活における小論文は、単なる文章力ではなく「物事の捉え方」や「伝える力」が問われる選考のひとつです。

本記事では、基本構成や文体の選び方、テーマ別の対策、さらには実例を通じて、評価される小論文の書き方を具体的に解説しました。

初めての小論文でも、構成と論理の軸を意識すれば着実によいものが書けるようになっていきます。焦らずに、何度も書いて見直すことが、あなた自身の言葉を磨く一歩になるでしょう。

人気大手企業就活ならビズリーチ・キャンパス!

ビズリーチ・キャンパスは三井物産、JR東日本、三井不動産、三井住友銀行、ソニー、NTTデータ、サントリーなど様々な業界の大手企業が利用しており、人気大手企業就活を目指す学生にとって必需品と言えるサービスです。

・誰もが知る人気大手企業から、特別座談会・選考免除・特別選考ルートなどのスカウトが届く

・人気大手企業によるビズリーチ・キャンパス限定のインターンシップ

・人気大手企業による各業界特化型の限定イベント

・難関企業内定者による就活対策講座を毎日開催

・先輩が『いつ・何をして・何に悩んだのか』を綴った就活体験記。就活全体像や時期別の悩みの具体的な解消方法がわかる

ぜひビズリーチ・キャンパスご活用し皆様にとって最適なキャリア選択を実現してください。