インターンのグループワークとは?

インターンのグループワークは、学生同士がチームを組んで課題に取り組む選考形式です。企業側は、就活生の協調性や論理的思考力、リーダーシップなどを見極めています。

グループワークの基本的な全体像やその目的、種類についてみていきましょう。

グループワークの概要

グループワークとは、複数人でひとつの課題に取り組み、最終的な結論や提案をまとめて発表する選考形式です。

テーマは「新規事業の立案」や「社会課題の解決策」など多岐にわたり、限られた時間で意見をまとめる必要があります。前述の通り企業は、発言内容だけでなく協調性や主体性、全体を見渡す力などを総合的に評価しています。

グループワークの目的について

グループワークの最大の目的は、限られた時間と情報の中で、他者と協力しながら成果を出すプロセスを通じて、学生の「実践的な力」を見極めることにあります。特に企業が重視しているのは、結論の正確さではなく、“どのようにしてその結論にたどり着いたか”という思考の過程やチームへの関わり方です。

例えば、積極的に意見を出す姿勢や、対話を通じて他者の意見を引き出すコミュニケーション力、全体の方向性を見ながら軌道修正できるリーダーシップなどは、書類や面接だけでは判断しづらい要素です。さらに、相手の意見を一方的に否定せず、建設的に議論を深められるかどうかも、協調性や柔軟性の評価につながります。

また、テーマに対する理解力や、情報を整理・分析する思考力、独自の視点で新しい発想を出せるかといった“発想力・論理性”も見られているポイントです。限られた時間の中で筋道立てて考え、チームの成果に貢献する姿勢は、どの職種でも求められる素養のひとつです。

一方で、就活生が見落としがちなのが「目立たなきゃ損」という意識です。

たしかに積極性は評価対象ですが、場の空気を読まずに話し続けるのは逆効果。自分の役割やチーム内での立ち位置を冷静に把握し、バランスよく貢献する姿勢が求められます。「自分がどんな価値をチームにもたらせるか」を常に意識することが、グループワークで評価されるための第一歩でしょう。

インターンのグループワークの種類

インターンのグループワークにはいくつかのパターンがあり、企業ごとにテーマや進行形式が異なります。代表的なのが「課題解決型」と「ディスカッション型」です。

「課題解決型」は、例えば「Z世代向けの新しいカフェ事業を企画せよ」や「環境配慮型の商品アイデアを考えよ」といったテーマが出され、チームで調査・分析・企画立案を行います。発想力だけでなく、論理的な構成力やプレゼン力も求められます。

最終的には、提案をまとめて発表するところまで行うことが一般的です。

一方、「ディスカッション型」は、「働きがいのある職場とは?」や「日本の大学教育に足りないものは?」など、明確な正解のないテーマについて自由に意見を交わす形式です。

思考の柔軟性や他者の意見を尊重する姿勢、議論を深める力が見られています。

ほかにも、企業によっては「模擬経営体験型」や「営業ロールプレイ型」など、より実務に近い形で行われることもあります。

どの形式でも共通して求められるのは、“チームの中で自分にできることを考え、行動する力”です。テーマにとらわれすぎず、状況に応じた柔軟な対応が評価につながるでしょう。

インターンのグループワークとディスカッションの違い

インターンで実施される「グループワーク」と「グループディスカッション」は混同されがちですが、企業が注目するポイントや課題の性質に違いがあります。

グループワークでは、「地方の観光業を活性化させる新たな仕組みを提案せよ」など、実務に近い課題が出され、成果物の完成まで求められるケースが多いのが特徴です。限られた時間内で情報を整理し、役割分担しながら形にする行動力や実行力が問われます。

一方で、グループディスカッションは「理想的なリーダー像とは?」など正解のないテーマについて議論し、結論に向かって意見をまとめていく形式です。こちらは論理的な思考力や、他人の意見を尊重しながら合意形成を進める力が重視されます。

企業によっては両方を実施するケースもあるため、形式ごとの違いを理解し、それぞれの対策をしておくことが大切です。

インターンのグループワークの実態・内容

インターンのグループワークは、企業や業界によってテーマや進行スタイルが大きく異なります。学生同士での話し合いや発表だけでなく、ロールプレイや実践型の課題が出されることもあり、その内容は多岐にわたります。まずは実態を把握することが大切です。

グループワーク経験者の割合

引用:文部科学省「令和4年度 全国学生調査(第3回試行実施)」

https://www.mext.go.jp/content/20230712-koutou02-000001987_1.pdf

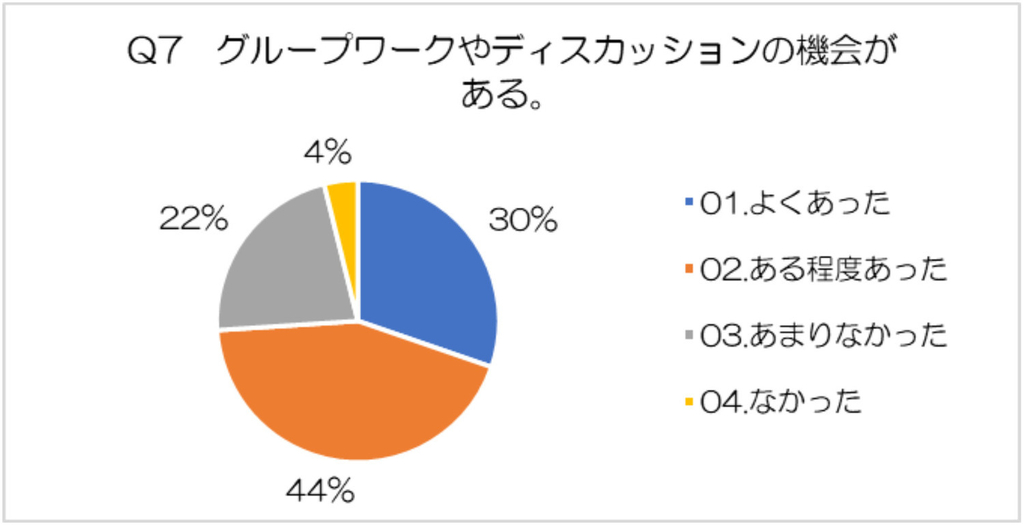

上記のグラフは、文部科学省「令和4年度 全国学生調査(第3回試行実施)」より、「グループワーク経験者の割合(大学の授業における機会)」のグラフです。

令和4年度の全国学生調査では、「よくあった」「ある程度あった」の計が74%、一方で「ほとんど/なかった」は26%でした。大学教育の段階で協働型の学びを経験している学生が多数派で、就活時の議論・発表に慣れの差が出やすい状況が読み取れます。

つまりどういうことかというと、「不慣れだから不利」はもう通用しないということです。

上記の文部科学省のデータからも、大学の授業でグループワークやディスカッションの機会が「あった」と答えた学生は全体の約7割。つまり、ほとんどの学生が“チームで話し合って何かを決める”経験をしているということになります。

就活の場で「自分はグループワークに慣れていないから…」と引け目を感じる人もいますが、それはむしろ“準備不足”と見なされてしまう可能性もあります。企業が重視するのは、発言量よりも「どのようにチームに貢献できるか」という姿勢です。

インターンのグループワークでは、議論の流れを整理したり、他の人の意見をうまくつないだりと、目立たなくても評価される関わり方がたくさんあります。日ごろの授業の経験を、就活の場でどう活かすかが問われているのだと思いましょう。

※参考:

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/chousa/1421136.htm

実際のグループワークの内容

先輩たちや企業プログラムで実際に出題されたテーマをみていくと、テーマの種類は大きく2つに分かれる傾向がにあることがわかります。

【企画・提案型】

自社サービス改善、新商品企画、店舗レイアウトやブライダルプランのように「作り上げて見せる」成果物が求められる形式。資料を整理し、発表まで仕上げる能力がポイント。

【作業・ワーク型を含む実践型】

折り紙で塔を作るなどの作業を通じてコミュニケーション、時間配分、分担力を測る。実務に近い体験(業務の一部を疑似的に行う)も含まれ、現場理解力も問われる。

なぜこういう傾向にあるかというと、「業界感覚・業務への理解を促すため」、「協働力や実行力の確認」、という2つの理由が考えられます。

ただの議論より「その会社ならではの観点」が出る企画型は見栄えがいい上に、企業側も実際の業務に近い思考を見たいと思っているのです。また、人との関わり・役割分担・限られた条件下での成果物作成など、机上だけでは見えにくい力を測りたいといういともあるでしょう。

【実際に出題されたテーマ例】

・企画・提案型

① 地域活性化:ある地方都市を活性化させるための新しい観光プランを企画せよ(旅行・鉄道・自治体関連のインターンで多く採用)

② 新商品の提案:20代女性向けの新しい菓子・飲料・化粧品を企画し、競合との差別化ポイントを明示する

③ サブスク型サービスの立案:自社の既存事業をベースに、月額課金型ビジネスモデルを提案せよ

④ 店内レイアウトの改善案:ある小売チェーンの既存店舗の問題点を見つけ、顧客導線を踏まえた改善プランをまとめる

⑤ 都市開発プラン:空き地の活用法をテーマに、地元住民や自治体と連携した街づくり案を考える

⑥ 子育て支援政策の立案:民間企業の立場で、社員の子育てと仕事の両立を支える施策を提案する

⑦ 社内研修の刷新案:新入社員の離職率が高いという設定のもと、社員教育の仕組みを再設計する

⑧ ゼロから立ち上げる事業:「10年後に売上100億円を目指す新規事業」を自由に構想し、根拠と実行プランを提示する

⑨ エンタメ・イベント案の立案:若年層をターゲットにした地域フェスやeスポーツイベントを企画

⑩ 海外進出プラン:ある製品を海外市場に展開する場合、進出先と戦略を提案(商社・メーカー系で多い)

・分析・戦略型

① マーケティング課題の解決:自社商品の売上が低迷している原因をデータから分析し、改善策を示す

② 営業戦略の立案:新規顧客獲得のための営業手法を立案し、実行フェーズまでを整理する

③ 資産運用シミュレーション:与えられた投資家のニーズに応じて、金融商品を組み合わせた運用案を設計(金融・証券系インターンで実例多数)

・作業・実践型(ロールプレイ・体験重視)

① 保険プランのカスタマイズ:家族構成・年収・生活背景をもとに、最適な保険商品を提案(営業ロールプレイ含む)

② 物流計画の最適化:制限時間内に荷物をより多く・効率的に配送するルートと方法を考える(運輸・倉庫系で使用)

③ 商品陳列ワーク:模擬店舗における“売れる売り場”の作り方をチームで考え、実際に陳列・配置まで体験

④ タワーを建てる作業ゲーム:紙・ストロー・テープ等を使って、制限時間内に最も高く安定した構造物をつくる(非言語的協力力の可視化)

⑤ 架空の顧客への営業プレゼン:役割分担をし、ヒアリング→ニーズ整理→提案→クロージングまでの流れを体験(BtoB想定)

・社会課題・オープンテーマ型

① 働き方改革への提案:「Z世代が働き続けたい職場」について、制度・文化・環境の観点から改善案を考える

② SDGsに関連する商品開発:プラごみ削減や食料廃棄防止をテーマに、自社商品を通じた解決策を提示

③ 教育格差を解消する仕組み:テクノロジーや民間資源を活用して、教育機会の地域差を是正する施策を構想

グループワークにおける事前準備のポイント

グループワークは当日のひらめきや話し方だけで勝負が決まるわけではありません。しっかりと事前準備をしておくことが結果を大きく左右するのです。

テーマへの理解だけでなく、役割分担の流れや議論の進め方を把握しておくことで、本番に余裕を持って臨むことができます。

①与えられたテーマからグループワークの進め方を考える

グループワークでは、まず「このテーマは何を問われているのか?」を正確に読み解くことが重要です。

例えば「地域活性化のための新施策を考えよ」という課題が出た場合、求められるのは単なるアイデア勝負ではなく、「対象地域の現状分析」→「課題の抽出」→「解決策の提案」→「実現性の検討」といった論理的な展開です。一方で、「新商品のネーミングを考えよ」といったテーマでは、短時間での発想力やチームの柔軟性が求められるケースもあります。

こうした違いを意識せずに議論を始めてしまうと、話が迷走しやすくなります。テーマの種類に応じて、「分析型」「アイデア創出型」「戦略設計型」など進行の型をあらかじめ想定しておくと、議論に一貫性が生まれやすくなるでしょう。

②時間配分をする

グループワークでは、限られた時間の中で結論を出し、発表まで仕上げなければなりません。例えば、30分与えられた場合、「前半10分で情報整理と課題の把握」「中盤15分で議論と方向性の決定」「後半5分で発表準備」といった時間配分を最初に決めておくことで、慌てず効率的に進められます。

時間を意識せずに進行すると、結論が出ないまま終わるリスクも。タイムキーパーを決めるのも有効です。

③自分の役割を認識する

グループワークでは、チーム全体で成果を出すことが目的です。その中で自分がどのように貢献できるかを事前に考えておくことは、非常に重要なポイントです。

例えば、議論を整理してまとめるのが得意なら「まとめ役」、発言が活発になるよう場を和ませるのが得意なら「潤滑油的な役割」、ロジカルに考えるのが得意なら「方向性を提示する役」など、貢献の仕方は人それぞれです。発言量やリーダーシップだけが評価されるわけではなく、チーム内で不足している役割を補うような立ち回りができると、評価につながりやすくなります。

むやみに目立とうとするのではなく、「今、チームが必要としている動きは何か?」を冷静に見極める力こそが、企業が見ている“実践的な力”のひとつです。

④相互理解の中で自分の立ち位置を考える

グループワークでは、自分の意見をしっかり持つことも大切ですが、それ以上に重要なのが「相手を理解した上で、自分の立ち位置を調整する」という視点です。

例えば、初対面のメンバー同士で構成されたチームでは、性格や思考のタイプが異なることが当たり前です。積極的に話す人もいれば、考えをまとめてから発言するタイプもいます。そんな中で、全員が自分の意見を押し通そうとすると、議論がかみ合わず、チームとして機能しにくくなるでしょう。

ここで必要なのは、「相手の発言の背景にある意図を汲み取る」ことです。例えば、誰かが出したアイデアに即座に反論するのではなく、「その意見のポイントは◯◯ということですよね」と確認を入れるだけでも、相手との信頼関係が生まれやすくなります。その上で、自分がどう動けばチームが円滑に進むかを見極め、自らの役割や立ち位置を柔軟に調整していく。この姿勢は、単なる自己アピールよりも、むしろ“チームとして成果を出す意識”として企業から高く評価されます。

個を主張する前に、まず相互理解。そこに、就活におけるグループワークの本質があるのです。

⑤ハキハキと話す

どれだけ良い意見を持っていても、聞き取りづらい声では伝わりません。グループワークでは、内容だけでなく「話し方」も評価対象です。ハキハキとした声ではっきり話すことで、周囲に安心感を与え、議論の流れもスムーズになります。

例えば、同じ意見でも声が小さいと説得力が弱く聞こえてしまうことも。緊張していても、語尾までしっかり発声することを意識するだけで印象は大きく変わります。

⑥遠慮せずにアイデアを出す

グループワークでは、遠慮せずに自分のアイデアを発言することが大切です。たとえ最終的に採用されない案であっても、「思考を共有する姿勢」そのものが評価されるからです。

例えば「これは的外れかも…」と思って黙っていると、チーム全体の発想の幅も狭まってしまいます。むしろ自由な意見が出ることで、他のメンバーの思考を刺激し、新たな視点が生まれることも多いのです。恐れず一歩踏み出すことで、良い議論につながっていくでしょう。

まとめ

インターンのグループワークは、就活生同士で協力しながら課題に取り組む、実践的な選考のひとつです。企業は、発言の内容だけでなく、チームへの貢献度や議論の進め方といった“過程”を重視しています。役割分担や時間配分、相互理解といった基本を押さえることが、成果につながる第一歩でしょう。

あらかじめテーマの意図や進行の型を想定し、自分にできることを意識して準備しておくことで、本番でも自信を持って行動できるはずです。

人気大手企業就活ならビズリーチ・キャンパス!

ビズリーチ・キャンパスは三井物産、JR東日本、三井不動産、三井住友銀行、ソニー、NTTデータ、サントリーなど様々な業界の大手企業が利用しており、人気大手企業就活を目指す学生にとって必需品と言えるサービスです。

・誰もが知る人気大手企業から、特別座談会・選考免除・特別選考ルートなどのスカウトが届く

・人気大手企業によるビズリーチ・キャンパス限定のインターンシップ

・人気大手企業による各業界特化型の限定イベント

・難関企業内定者による就活対策講座を毎日開催

・先輩が『いつ・何をして・何に悩んだのか』を綴った就活体験記。就活全体像や時期別の悩みの具体的な解消方法がわかる

ぜひビズリーチ・キャンパスご活用し皆様にとって最適なキャリア選択を実現してください。