理系学生の就活の特徴とは?

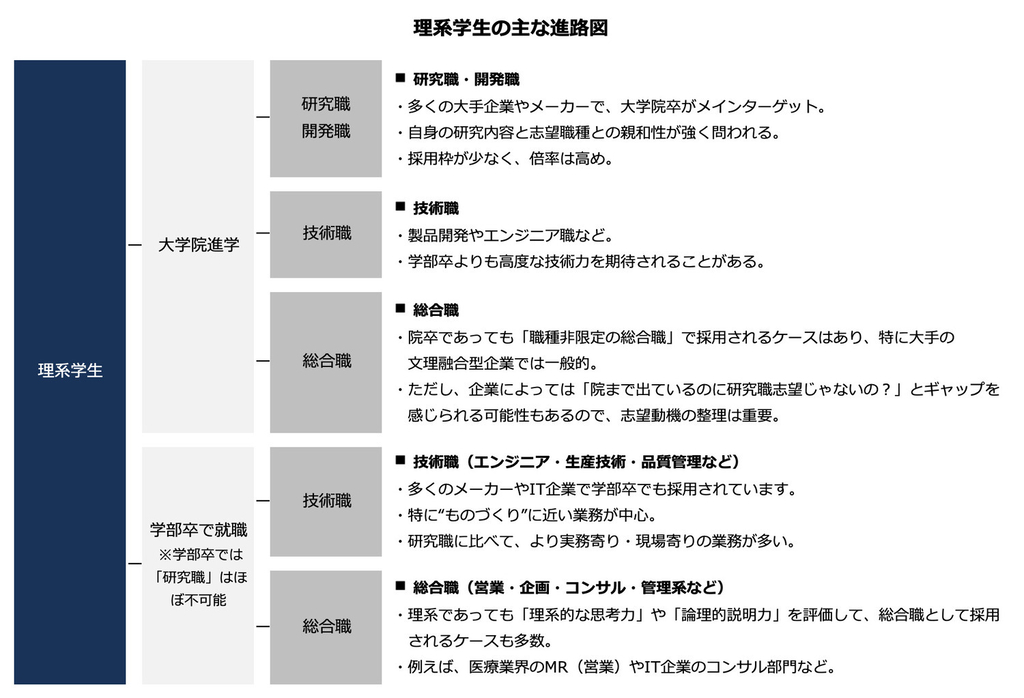

理系学生の就活は、文系学生と比べて進め方やタイミングにいくつかの大きな違いがあります。最大の特徴は「進学(大学院)」と「就職」の選択肢が共存している点です。特に研究職や開発職を目指す場合は大学院進学が前提となるケースも多く、早い段階で将来の進路を意識した判断が必要になります。

また、大学院まで進んだ理系学生は、研究活動と並行して就職活動を行うことが一般的で、スケジュール管理の難しさも特徴のひとつです。企業説明会やインターンの日程と研究室の予定がバッティングすることも珍しくありません。

さらに、理系の採用では「技術系総合職」や「研究開発職」といった専門性を活かした職種が多く、面接やESでも“研究内容”や“専門知識”について深掘りされる傾向があります。これは文系就活に多い「自己PR・志望動機重視」の選考とはやや異なる点といえるでしょう。

理系学生の就活は文系と比べて有利って本当?

「理系は就活が有利」という噂については、半分本当で半分ミスリードです。

文科省・厚労省の共同調査によると、大学の就職率は文系97.9%、理系98.8%(令和6年4月1日現在)というデータが出ています。確かに理系がわずかに高いものの、差は1ポイント未満。結局は専攻と職種の相性、研究内容の訴求、インターン実績、面接での伝え方など、個人の準備が結果を左右するのです。

参考:文部科学省・厚生労働省 共同調査「令和5年度大学等卒業者の就職状況調査」

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/naitei/kekka/k_detail/mext_02766.html

理系学生の就活はいつから?準備スケジュールについて

理系学生の就活は「研究が忙しくて、気付いたら周囲が就活モードに入っていた」というケースが珍しくありません。とはいえ、就活市場では理系も早くから動く層が一定数おり、実質的なスタートは大学3年の夏インターンからと考えるのが妥当です。

政府の就活スケジュール要請では、広報解禁は3月1日、選考開始は6月1日、正式内定は10月1日が原則とされています。ただし、大学と企業が連携して行う「専門活用型インターンシップ」など、一定の条件を満たすプログラムでは6月以前に選考へつながることも可能とされており、理系学生が夏・秋のインターンを通じて早期に選考ルートへ乗る動きが加速しています。

文部科学省・厚生労働省の共同調査によれば、10月1日時点での大学生の内定率は74.8%、翌年2月1日時点では91.6%に到達。最終的には4月1日時点で就職率98.1%と、年度内にはほぼ収束しています。

つまり、理系学生であっても就活の本番は夏から始まり、秋には大勢が決まっていくのが実情です。研究との両立に悩む前に、3年の春〜夏の段階からOB訪問や業界研究、エントリー準備を始めておくことで、秋以降の選考をスムーズに乗り切ることができるでしょう。

※参考・引用:

文部科学省『令和5年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査』

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/naitei/kekka/k_detail/1422624_00013.htm

内閣官房『就職・採用活動に関する要請』

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/index.html

理系学生の就活スケジュールの流れ

理系の就活では、スケジュールだけでなく「何を・いつ始めるか」の順序が成功のカギになります。自己分析や業界研究、インターンの参加、選考書類の準備といった各ステップを、研究との両立を意識しながら段階的に進めていくことが大切なのです。

①自己分析

まず、最初に取り組みたいのが自己分析です。

理系学生の場合、「なぜ研究ではなく就職なのか」「自分の専門性をどう活かしたいのか」といった点を言語化しておくことが特に重要です。過去の経験や価値観を整理し、自分の強み・弱みを客観的に把握することで、志望動機やエントリーシートにも一貫性が生まれます。研究内容との関連性だけでなく、「どんな働き方をしたいか」という視点から考えるのも有効でしょう。

②業界・企業研究

業界・企業研究では、「自分の専攻がどう活かせるか」「研究職・技術職・総合職のどれを目指すか」といった視点で選択肢を広げていくことが重要です。理系だからといって理系職に限定せず、あえて文理不問の企業も視野に入れることで、自分に合った道が見えてくることもあります。

また、企業ごとの技術分野や研究テーマ、社風などを深掘りしておくと、志望動機や面接での説得力がぐっと増します。説明会やOB訪問も積極的に活用しましょう。

③インターンシップ参加

インターンシップは、理系学生にとって“就活の本番前に実力を試せる貴重な機会”です。大学3年の夏から秋にかけて実施される企業が多く、ここでの経験がその後の志望業界や企業選びに直結することも少なくありません。

特に理系学生の場合、インターンを通じて「研究や専攻が企業でどう活かされるのか」を体感できるのが大きなポイントです。研究職や技術職を目指すなら、企業の実際のプロジェクトに関わったり、技術系社員と話すことで、研究だけでは見えなかった実務の姿や業界構造が見えてきます。

また、近年では「専門活用型インターンシップ」として、一定条件を満たすプログラムであれば、本選考に先立って早期選考ルートに乗れるケースも増えています。夏や秋のインターンで優秀な成績を残すことで、冬以降の本選考前に企業からスカウトや内々定の打診を受ける例もあります。つまり、インターンが単なる“企業体験”ではなく、“就活の第一関門”になってきているのです。

インターンに参加する上では、参加前の企業研究やES提出、選考対策も欠かせません。とくに人気企業の技術系インターンは倍率が高く、事前の準備が合否を分けます。参加後も、社員とのコミュニケーションを通じて業務理解を深めたり、自分の強みや関心分野を客観視する良い機会にしておくと、その後の面接やESにもつながります。

「研究で忙しいから…」とインターンを見送ってしまうと、同時期に経験を積んだ他の就活生と差がついてしまう可能性もあります。研究室のスケジュールを調整しながら、少なくとも1〜2社は参加を検討してみましょう。実際に働くイメージを持てるかどうかは、進路選びにおいて非常に大きな判断材料になるのです。

④エントリーシートの提出と選考準備

エントリーシートの提出と選考準備では、これまでの自己分析や企業研究の成果を“言語化して伝える力”が問われます。理系学生の場合、「研究内容をどう説明するか」「専門知識が企業でどう活かせるか」が重要なアピールポイントになります。

また、技術職を志望する場合でも、面接では人柄や志望動機を深掘りされることが多いため、一般的な面接対策も欠かせません。早めにESを書き始め、模擬面接にも取り組むことで本番に備えましょう。

理系学生の就活における応募方法

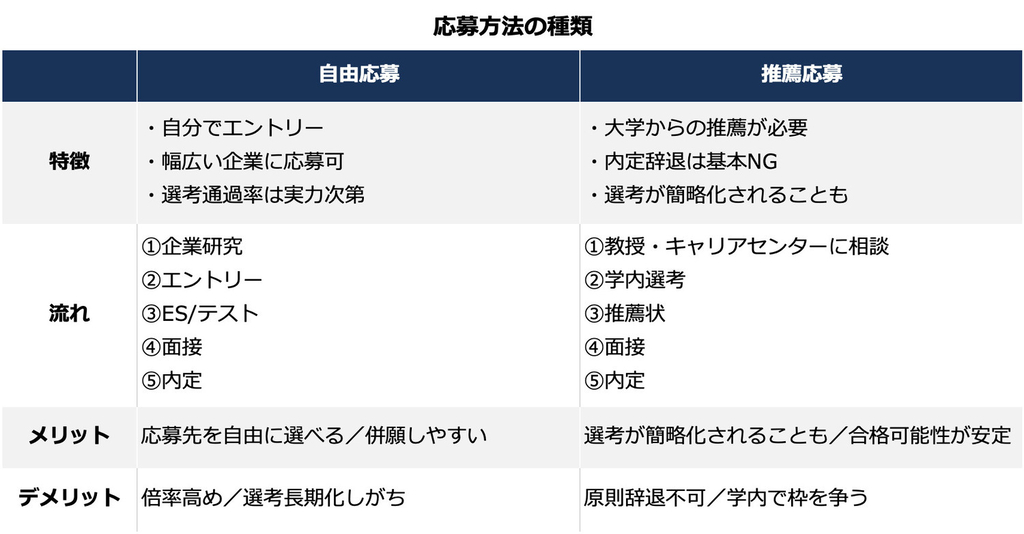

理系学生の就活では、「自由応募」と「推薦応募」の2つの応募方法があります。

自由応募はナビサイトなどから自分でエントリーし、選考を受ける方法で、企業の選択肢が広く自由度が高いのが魅力。一方の推薦応募は、大学(主にキャリアセンターや指導教員)を通じて推薦を受けて応募する形式で、選考プロセスが簡略化されるケースもあります。ただし、推薦は基本的に”原則辞退できない”点に注意が必要です。

両方の特徴を理解した上で、自分の志望度やタイミングに応じて使い分けることが大切です。

理系就活生のよくある就活の悩みとは?

理系の就活は、研究との両立や進学との迷い、研究内容の伝え方など、文系とは異なる悩みを抱えることが少なくありません。理系就活生に多い代表的な悩みやつまずきやすいポイントを整理していきましょう。

研究や学会と就活スケジュールが重なったときは、どちらを優先すべき?

研究や学会と就活の予定が重なったときは、どちらかを一方的に犠牲にするのではなく、早めの調整と優先順位の整理がカギです。

例えば、研究発表がある場合は事前に教授と相談し、就活の日程変更やオンライン面接の打診を企業側に行うことも可能です。就活の場面では「研究との両立をどう工夫したか」も評価ポイントになり得るため、調整力や計画性を持って臨む姿勢が大切です。焦らず柔軟に動きましょう。

就活準備が遅れてしまった場合、何から始める?

就活の準備が遅れてしまったと感じたら、まずは焦らず自己分析と業界研究の“土台づくり”から始めるのがおすすめです。

自己分析では、研究や学生生活の中で得た経験や強みを整理し、言語化することが第一歩。次に、専攻を活かせる業界や職種を絞り込み、企業研究へとつなげましょう。今からでもインターンや説明会に参加すれば情報収集は十分間に合います。行動を止めないことが、遅れを取り戻す一番の近道です。

技術職以外のキャリアも検討しているときは、どう準備すればいい?

技術職以外のキャリアも視野に入れている場合は、まず「なぜその職種に興味があるのか」を明確にしましょう。研究や専攻にこだわらず、自分の価値観や将来像からキャリアの軸を見直すことが大切です。

文理不問の職種では、論理的思考力や課題解決力といった理系的な強みが評価される場面も多く、アピールの切り口次第で可能性は広がります。業界・職種研究を丁寧に行い、自分の経験とどうつなげられるかを考えて準備しましょう。

研究内容が企業の業務と関連していない場合はどうアピールすればいい?

研究内容が企業の業務と直接関係していなくても、アピールの方法はあります。大切なのは「何をテーマにしていたか」よりも、「どう取り組んだか」「何を工夫し、どんな力が身についたか」なのです。

例えば、粘り強く課題に向き合った姿勢や、データ分析・論理的思考力、プレゼン経験などは多くの職種で評価されます。研究を通じて得たプロセスやスキルを、自分の強みとして言語化することがアピールのカギとなるでしょう。

後付け推薦とは何?

「後付け推薦」とは、企業の選考を自由応募で進めたあとに、大学からの推薦状を後から提出する仕組みを指します。内定が確実に近づいた段階で推薦を求められることが多く、企業側にとっては「辞退リスクを下げる」目的があります。推薦が付くと基本的に辞退はできないため、後付け推薦を求められた際は、本当に入社したい企業かどうかを慎重に判断することが大切です。事前に指導教員やキャリアセンターとも相談しておきましょう。

母集団形成の就活の違いは?

「母集団形成」とは、企業がどのような経路で学生と接点を持つか、つまり“採用候補者を集める段階”のことです。

文系の場合はナビサイト経由が主流ですが、理系では研究室経由や学校推薦、学会・合同説明会、インターンなど複数のルートが存在します。理系学生は特に「自分が企業のどの経路で認知されるか」を意識することが大切です。早めに接点を持つことで、企業側の“採りたい学生リスト”に入る可能性が高まります。

理系就活は何社受けるべき?

理系就活では、研究との両立を考えると文系ほど多くの企業を受けるのは難しいのが現実です。一般的には10社前後を目安にしつつ、第一志望群・中堅層・滑り止めをバランスよく組み立てるのが理想です。

推薦を使う場合は自由応募との併願が制限されることもあるため、早めに応募方針を整理しましょう。数をこなすよりも、1社ごとの志望動機や企業理解を丁寧に深めることが、選考通過率を高めるポイントです。

理系学生が就活を進める際のポイント

理系学生の就活では、専門分野の強みをどう活かすか、研究とどう両立するかなど、進め方に工夫が求められます。限られた行動期間の中でも成果を出すためには、押さえるべきポイントを事前に理解しておくことが大切です。

理系学生が、就活を有利に進めるための実践的なポイントについてみていきましょう。

1.自分の専門にこだわらない

就活では「自分の専門にこだわりすぎない」姿勢も大切です。もちろん、専攻分野を活かせる職種に進むのは理想ですが、実際の企業活動では“学問”と“仕事”が完全に一致するとは限りません。むしろ、企業側が重視しているのは、課題に取り組む姿勢や論理的思考力、コミュニケーション能力といった「どんな専門でも培われる力」なのです。

専門に縛られすぎると視野が狭くなり、自分に合った企業との出会いを逃してしまうことも。柔軟な視点で企業を見てみましょう。

2.社会人の話を直接聞くことができるセミナーやイベントに参加

就活を効率よく進める上で、社会人のリアルな声を聞けるセミナーや業界イベントへの参加は非常に有益です。ネットやパンフレットだけでは見えにくい、職場の雰囲気や業務の具体的なイメージ、働き方の価値観などが直接伝わってくるからです。

特に理系学生は、研究に忙しく視野が狭くなりがちなため、外の世界とつながる機会を意識的に持つことが大切です。実際に働く人の話から、自分に合った業界や企業を見つけるヒントが得られるかもしれません。

3.インターンシップを活用

理系学生にとって、インターンシップは単なる企業見学にとどまらず、「研究以外の自分の力を試せる場」として非常に有効です。実際の業務に近い環境で仕事を体験することで、自分の適性や志向を確かめることができ、企業側からも人物像を評価される貴重な機会になります。

特に技術系や研究職を志望する場合は、インターンで扱うテーマや先輩社員との交流から、実務の現場をリアルに理解できるのが大きなメリットです。また、近年ではインターン参加が早期選考や内定につながるケースもあるため、参加時期や応募企業を戦略的に選ぶことが、就活全体を有利に進めるポイントとなるでしょう。

4.就活スケジュールに対して具体的な期限を定める

理系の就活では、研究や実験の予定が日々変動するため、どうしても就活との両立が難しくなりがちです。なので、就活スケジュールに対して具体的な「期限」を自分で設定することが大切です。

例えば「〇月中に自己分析を終える」「〇月までにインターンに2社参加する」「〇月にはES提出を集中させる」といった具合に、行動ごとに期限を設けて逆算で準備を進めることで、研究とのバッティングを防ぎやすくなります。

また、就活は情報解禁や選考開始のタイミングがある程度決まっているため、ダラダラと準備をしていると一気にスケジュールが押してしまうことも。計画に沿って早め早めに動くことで、焦らず着実に対策が進められます。アバウトな目標ではなく、“いつまでに何をするか”を明確にする意識が、納得のいく就活につながる鍵となるでしょう。

5.研究の合間時間を有効活用

理系学生は研究や実験に多くの時間を割くため、就活に使える時間が限られがちです。そのため、ちょっとしたスキマ時間を活用する工夫が必要です。移動中に企業情報をチェックしたり、実験の待ち時間に自己分析を進めたりするだけでも、着実に前に進めるでしょう。

忙しいからこそ「細切れ時間をどう使うか」が結果を左右していくのです。

6.理系学生向けの就活サービスを活用

理系学生の就活には、理系に特化した就活サービスを活用するのも効果的です。

一般的なナビサイトだけでなく、「理系学生限定の合同説明会」や「技術職・研究職向けのスカウト型サイト」など、専攻や希望職種に合った情報を効率よく得られるサービスが多数存在します。これらのサービスでは、専門知識を評価したオファーを受けられる可能性もあり、ミスマッチの少ない企業選びができるのが特徴です。

また、ES添削や面接練習など理系就活に特化したサポートが受けられる場合もあります。

限られた時間の中で効率的に就活を進めるためにも、こうしたサービスをうまく活用して情報収集や対策に役立てましょう。

まとめ

理系の就活は、研究や専門性との向き合い方が問われる分、計画的な準備が成功のカギになります。自己分析や業界研究、インターンの活用、推薦制度の理解など、押さえるべきポイントは多岐にわたりますが、焦らず段階的に進めれば大丈夫です。

研究との両立を意識しつつ、自分の軸を持って行動することで、納得のいく納得のいくファーストキャリアへとつながっていくでしょう。

人気大手企業就活ならビズリーチ・キャンパス!

ビズリーチ・キャンパスは三井物産、JR東日本、三井不動産、三井住友銀行、ソニー、NTTデータ、サントリーなど様々な業界の大手企業が利用しており、人気大手企業就活を目指す学生にとって必需品と言えるサービスです。

・誰もが知る人気大手企業から、特別座談会・選考免除・特別選考ルートなどのスカウトが届く

・人気大手企業によるビズリーチ・キャンパス限定のインターンシップ

・人気大手企業による各業界特化型の限定イベント

・難関企業内定者による就活対策講座を毎日開催

・先輩が『いつ・何をして・何に悩んだのか』を綴った就活体験記。就活全体像や時期別の悩みの具体的な解消方法がわかる

ぜひビズリーチ・キャンパスご活用し皆様にとって最適なキャリア選択を実現してください。