一次面接の特徴とは?二次面接・最終面接との違いはある?

一次面接は、選考の中でも「足切り」的な要素が強く、基本的な人物像やコミュニケーション力を見極める場とされています。ここを突破できるかどうかで、その後の選考が大きく変わるため、二次・最終との違いを押さえて対策を練ることが重要なのです。

一次面接の目的とは

一次面接の最大の目的は、「社会人としての基本が備わっているか」「企業にフィットしそうか」を見極めることにあります。面接官は人事担当や若手社員であることが多く、応募者の第一印象やコミュニケーション力、志望動機の納得感、最低限のマナーがあるかどうかをチェックしています。いわば“足切り”の段階であり、ここで評価が大きく割れることも珍しくありません。

また、書類では分からない雰囲気や人柄を知るための場でもあるため、正解を答える場ではなく、「一緒に働けそうか?」という目線で判断されていることを意識しておくと、回答内容にも説得力が生まれやすくなります。

一次面接の面接官の役職

前述の通り、一次面接では主に人事担当者や若手〜中堅クラスの社員が面接官であることが多いです。

人事は採用全体の方針や応募者の傾向を把握しているため、応募者の人柄やコミュニケーション能力、最低限のビジネスマナーがあるかといった「基本的な資質」を見極める役割を担っています。また、現場社員が面接官を務める場合は、「自分たちのチームに合いそうか」という視点で、協調性や受け答えの雰囲気をチェックしていることが多いです。

一般的には、役職が高い管理職や役員クラスが登場することはあまりなく、一次面接はあくまで“選考の入口”という位置づけ。ただし、ここでの印象が後の選考にも影響を及ぼすケースがあるため、軽視せず丁寧に準備を整えて臨むことが大切です。

一次面接は集団面接の場合が多い

一次面接では、効率的に多くの応募者を見極める必要があるため、個人面接ではなく「集団面接」の形式がとられるケースが多くなっています。

1回あたり3〜6名程度の就活生が同時に面接を受け、順番に質問に答えていくスタイルが一般的です。集団面接では、一人ひとりの持ち時間が限られているため、簡潔かつ的確に自分をアピールする力が求められます。

また、他の就活生の話をどう聞いているか、場の雰囲気にどう馴染んでいるかといった「周囲との関わり方」も評価対象になりがちです。個人面接とは異なる緊張感がありますが、事前に想定問答を用意しておくことで、焦らずに受け答えができるようになります。

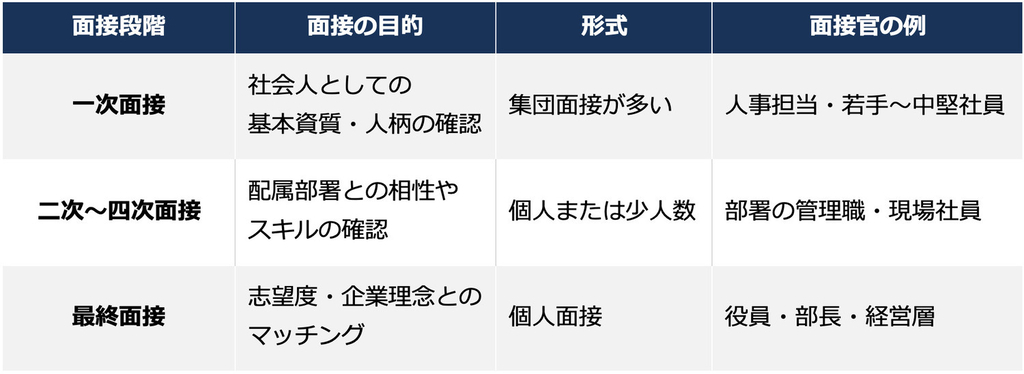

面接では、各フェーズによって見られるポイントや求められる内容が異なるため、面接の“目的”に合わせた準備が重要になります。

一次面接の評価のポイント

一次面接では、「この人と一緒に働けるか」を見極めるために、自己分析の深さや話の一貫性、社会人としてのマナー、質問への的確な受け答えが評価の軸となります。単なる好印象だけでなく、土台となる力が備わっているかが問われるのです。

1.自己分析が十分にできているか

一次面接では、自己分析がしっかりできているかが重要な評価ポイントのひとつです。というのも、自分の強みや価値観を言語化できていないと、志望動機や自己PRに説得力が出にくく、表面的な受け答えに聞こえてしまうからです。

自己理解が深い人は、過去の経験から何を学び、今後どう活かしたいかを具体的に語れるため、「この人は芯があるな」と好印象を与えることができます。企業側としても、入社後の成長や定着を見込めるため、自己分析の深度は見逃せない評価材料になっているのです。

2.コミュニケーション能力が高いか

一次面接では、「この人は円滑にコミュニケーションが取れるか」が大きな評価軸になります。話す内容そのものよりも、相手の質問を正確に受け取り、自分の考えをわかりやすく伝えられるかが重視されるのです。

例えば、結論から話す、具体例を交える、表情や声のトーンで誠実さが伝わる。そうした一つひとつの振る舞いが、社会人としての信頼感や協働力につながると見られています。

企業は、スムーズな対話ができる人材を求めているので、コミュニケーション能力の有無が選考通過を左右するのです。

3.一貫性があるか

一次面接では、発言に一貫性があるかどうかも重要な評価ポイントです。

自己PR、ガクチカ、志望動機の内容がバラバラだと、「この人は本当に自分の軸を持っているのか?」と不信感を抱かれる原因になります。逆に、話の内容に一貫性があると、考え方や価値観に筋が通っており、「信頼できる人だな」という印象につながります。

限られた面接時間の中で自分を理解してもらうには、ブレのないストーリーで伝えることが効果的なのです。

4.社会人として適切な言葉遣いや回答ができるか

一次面接では、社会人としての基本が身についているかを確認する意味で、言葉遣いや受け答えの丁寧さも評価の対象になります。

例えば、「〜っすね」などの崩れた言葉や、人気のインフルエンサー等の喋り方を真似ていたり、曖昧で幼い表現が多いと、ビジネスの場にふさわしい人物かどうかに疑問を持たれる可能性があります。逆に、言葉選びに気を配り、落ち着いて端的に答えられる就活生は、それだけで信頼感を与えやすくなります。

内容だけでなく、どう伝えるかにも意識を向けることが重要なのです。

5.質問に合った回答ができるか

面接官の質問に対して「的を射た回答」ができるかも、一次面接における重要な評価ポイントです。いくら内容が立派でも、聞かれたこととズレた返答をすると、論理的思考力や対話力に不安を持たれることがあります。特にビジネスの現場では、相手の意図を正確にくみ取り、簡潔に答える力が求められます。そのため、まずは質問の意味を正しく理解し、結論を明確にしてから話すことが、スムーズなコミュニケーションや信頼につながるのです。

一次面接で落ちる人の特徴とは?

一次面接は基本的に通過率が高い傾向にありますが、実は些細なポイントで落とされているケースも少なくありません。緊張や準備不足によって本来の力を発揮できないまま終わってしまう人も多く、共通する“落ちる人の特徴”を知ることが、通過を勝ち取るポイントです。

マナーや身だしなみが整っていない

一次面接で意外と見落とされがちなのが、マナーや身だしなみの基本です。

服装が乱れていたり、靴が汚れていたり、挨拶やお辞儀が雑だったりすると、それだけで「社会人としての意識が低い」と判断される可能性があります。企業は、面接の場だけでなく「この人をお客様の前に出せるか」という視点でも見ています。そのため、どれだけ優れた経験やスキルがあっても、第一印象で“ビジネスマナーに不安あり”と受け取られてしまうと、選考を通過するのは難しくなります。

言葉遣い、姿勢、表情、服装など、細かな点の積み重ねが信頼感につながることを意識し、社会人の一員としてふさわしい態度で臨むことが大切なのです。

会話のキャッチボールができない

面接で意外と多いのが、「会話のキャッチボール」が成立していないケースです。

質問の意図をくみ取らずに一方的に話し続けたり、逆に沈黙してしまったりすると、企業側は「この人に業務を任せて大丈夫か?」と不安を感じます。社会人には、相手の話を理解し、それに応じて適切に返す力が求められます。面接もその力を見極める場であり、ただ話せばいいというわけではありません。やりとりの中で“通じ合えるかどうか”を大切にしましょう。

企業研究や自己分析ができていない

企業研究や自己分析が不十分なまま面接に臨むと、「志望動機が浅い」「自社でなくてもいいのでは?」と判断されやすくなります。

企業側は、自社のビジョンや仕事の内容をきちんと理解し、自分との接点を言語化できる人材を求めています。逆に、それが曖昧なままだと“準備不足=志望度が低い”と受け取られ、評価を下げる原因に。社会人として働く以上、事前準備や情報収集は当然とされる行動であり、その姿勢が面接で試されているのです。

一次面接で必要な準備と対策

一次面接は”準備の質”で結果が大きく変わります。

限られた時間の中で自分を正しく伝えるためには、事前の対策が不可欠です。よく聞かれる質問への答えを用意するだけでなく、企業研究や自己分析を通じて「なぜその企業なのか」を言語化する力が求められるのです。

自己分析

自己分析は、一次面接の土台になる非常に大切な準備のひとつです。自分の強みや価値観、これまでの経験を深掘りすることで、どんな質問にも一貫性のある回答がしやすくなります。

例えば「協調性がある」と伝えたい場合、単に性格として挙げるのではなく、「ゼミでリーダーを支える立場に徹し、意見がぶつかったメンバーの橋渡しをした」といった具体的なエピソードを添えることで、より説得力が生まれます。自分がどういう人間で、どんな場面で力を発揮できるのかを明確にしておくことで、面接官との会話にも自信を持って臨めるようになるのです。焦らず丁寧に、自分の言葉で語れる準備をしておくことが何より重要です。

企業研究や自己分析

また、「自己分析」と合わせた「企業研究」も欠かせません。自己分析で見つけた自分の強みや価値観を、企業の特徴とどう結びつけられるかがポイントになります。

例えば「人と関わることが好き」という強みを持っているなら、企業研究で「チームワークを重視する社風」や「顧客対応に力を入れている点」に注目し、「その環境でこそ自分の力が活かせる」と伝えると、説得力のある志望動機になるでしょう。企業側は、「なぜうちなのか」を明確に語れる人に関心を示します。ただ情報を集めるのではなく、自分との接点や共通点を見つけて言語化しておくことで、面接官にも“納得感”をもって受け止められやすくなるのです。

模擬面接を通して簡潔に話す練習をする

一次面接では、限られた時間内で自分をどう伝えるかが鍵になります。そのため、事前に模擬面接を通じて「簡潔に話す力」を鍛えておくことが大切です。

自分ではうまく話せているつもりでも、実際に声に出してみると話が長くなったり、要点がぼやけたりすることはよくあります。例えば自己PRなら、「結論→具体例→学び」の順で1分以内にまとめる練習をしてみましょう。キャリアセンターの利用や友人との練習でも構いません。第三者のフィードバックを受けることで、自分では気づかなかった癖や改善点が見えてきます。

シンプルに、でも内容が伝わる話し方を意識することが、面接通過への一歩になります。

よく聞かれる質問を押さえる

一次面接では、ある程度パターン化された質問が多く、事前に押さえておくだけで安心して受け答えができるようになります。

例えば「自己紹介をお願いします」「学生時代に力を入れたことは?」「志望動機を教えてください」などは、ほぼ必ず聞かれる定番質問です。重要なのは、答えを丸暗記することではなく、自分の言葉で自然に話せるよう準備しておくこと。さらに「当社でやりたいことは?」「どんな働き方をしたいか?」といった質問も増えているため、企業研究と自己分析の内容を交えながら答えられるようにしておくと安心です。

回答例を一度書き出し、実際に声に出して練習することで、伝え方にも磨きがかかるでしょう。

アピールしたいことを決める

一次面接では、限られた時間の中で自分の魅力を伝える必要があるため、「何を一番アピールしたいか」をあらかじめ決めておくことが大切です。

例えば、「主体性」を伝えたい場合、サークル活動での企画立案やリーダー経験など、具体的なエピソードを用意しておくと効果的です。話したいことを詰め込みすぎると焦点がぼやけてしまい、結局何が伝えたかったのか分からなくなることも。だからこそ、「面接官に一つだけ印象を残すとしたら何を伝えるか」を意識すると、回答にも一貫性が出ます。

志望企業の特徴に合った強みを選ぶこともポイントです。自分の軸を明確にし、面接の場でブレずに伝えるための準備をしておきましょう。

一次面接でよく聞かれる質問と回答の例

一次面接では、自己紹介や志望動機、学生時代に力を入れたことなど、定番の質問が中心です。あらかじめ質問の意図を理解し、自分の強みや経験をどう結びつけるかを整理しておくことで、自然で説得力のある回答がしやすくなります。

自己紹介

一次面接の冒頭でよく聞かれる「自己紹介」は、第一印象を左右する大切な質問です。自己PRと混同されがちですが、ここでは“事実ベースで自分の人物像を簡潔に伝える”ことが求められます。

【回答例(30秒〜1分程度)】

『◯◯大学経済学部の◯◯と申します。大学ではゼミで企業の経営戦略をテーマに研究し、3年次には代表として発表も担当しました。現在はアルバイトで飲食店の接客をしており、相手の立場を考えた対応を心がけています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。』

【ポイント】

・氏名、所属、専攻内容など“基本情報”を冒頭に明確に伝える

・研究内容やアルバイトなど、具体的な活動を1〜2つに絞る

・簡潔さが大切。話しすぎず、1分以内を意識する

・最後に「本日はよろしくお願いいたします」で締めると自然な印象に

“自己紹介=第一印象の土台”だと意識し、落ち着いて話すことが大切です。

1分で自己PR

「1分で自己PRしてください」は、一次面接で頻出の質問のひとつです。ここでは“あなたがどんな強みを持ち、それをどう発揮できるか”を端的に伝えることが求められます。

【回答例】

『私の強みは、粘り強く取り組む姿勢です。大学では4年間、硬式テニス部に所属し、怪我に悩まされながらもトレーナーと二人三脚でリハビリに取り組み、最後の大会ではレギュラーとして出場することができました。この経験から、一度決めた目標には柔軟に工夫しながら粘り強く挑戦できる力が身についたと感じています。困難な状況でもあきらめずに努力する姿勢は、仕事においても活かせると考えています。』

【ポイント】

・「結論→具体例→学び・活かし方」の順で話すと伝わりやすい

・1分を超えないよう、エピソードは絞って簡潔に

・面接官が「この強みはうちで活かせそう」と思える内容を意識する

自分らしさを短時間で伝える練習を、必ず事前にしておきましょう。

学生時代に力を入れたこと

「学生時代に力を入れたこと」も、面接でほぼ確実に聞かれる定番の質問です。面接官は、どのように物事に取り組み、どんな工夫や姿勢で課題を乗り越えたかを通じて、その人の“働き方の素地”を見ようとしています。

【回答例】

『学生時代は、カフェのアルバイトで新人教育に力を入れました。多忙な時間帯でも新人が安心して動けるよう、業務マニュアルを自作し、個別にフォローを続けた結果、定着率が大幅に向上しました。この経験から、人を支える立場として全体の成果に貢献するやりがいを実感しました。』

【ポイント】

・単なる活動紹介で終わらせず、「工夫」「苦労」「成果」まで盛り込む

・取り組みの中で何を学び、どう成長したかを言語化する

・企業が求める資質と重なる要素を意識して伝える

エピソード選びよりも“どう語るか”が評価の分かれ道でしょう。

志望動機

「志望動機」は、企業側が最も重視する質問のひとつです。応募者が本気でその企業を選んでいるか、自社の方向性や仕事への理解があるかを見極めるための問いです。

【回答例】

『私は“人と企業をつなぐ”仕事に魅力を感じ、貴社を志望しました。中でも、貴社が地域密着で長年培ってきた信頼と、社員一人ひとりが裁量を持って働ける環境に惹かれました。大学時代に学園祭の運営リーダーを経験し、多様なメンバーと目標達成に向けて調整する難しさと面白さを学びました。この経験を活かし、貴社の一員としてお客様と信頼関係を築きながら、価値ある提案をしていきたいと考えています。』

【ポイント】

・「業界」ではなく「企業」を選んだ理由を具体的に語る

・企業の特徴や方針と、自分の価値観や経験を結びつける

・抽象的な憧れではなく、“働くイメージ”まで言及すると好印象

表面的な理由ではなく、「なぜこの会社なのか」に答えられることがカギとなります。

長所と短所

「あなたの長所と短所を教えてください」という質問は、自己認識の深さや、改善に向けた姿勢を見極めるために行われます。単なる性格診断ではなく、“仕事にどう影響するか”まで意識して答えることが大切です。

【回答例】

『私の長所は、物事に丁寧に取り組むところです。ゼミの共同研究では、全体の進捗管理や資料の正確性にこだわり、仲間から信頼を得ていました。一方で、慎重になりすぎて判断が遅れることが短所でしたが、最近は優先順位を意識し、スピード感を持って対応するよう改善に努めています。』

【ポイント】

・長所は、具体的な行動や成果を交えて伝える

・短所は、正直に述べつつ“改善への努力”を示す

・どちらも「業務にどう活きるか」「影響しうるか」を意識する

ネガティブになりすぎず、成長意欲のある姿勢を見せることが評価につながります。

趣味・特技

「趣味や特技はありますか?」という質問は、一見雑談のように見えて、応募者の人柄や価値観、ストレス解消法などを知るためのものです。リラックスしつつも、自分らしさが伝わるよう工夫して答えましょう。

【回答例】

『趣味はランニングで、週に3回ほど5km走っています。考えごとを整理したり、気分転換したりする時間として続けており、就活中の今も欠かせない習慣です。特技は料理で、大学では自炊を習慣化し、忙しい時でもバランスよく食事をとる工夫をしています。』

【ポイント】

・「なぜその趣味を続けているのか」まで話すと人柄が伝わる

・ビジネススキルと直接関係がなくても、自分らしさが出ていればOK

・“息抜きの工夫”や“習慣化の姿勢”など、仕事に通じる要素が含まれていると好印象

自分らしいエピソードを交えて、面接官との距離を自然に縮めましょう。

最近気になったニュース

「最近気になったニュースはありますか?」という質問では、時事への関心や情報感度、そこから何を考えたかという“思考の深さ”が見られています。特定の業界に関係のある話題であれば、志望動機とのつながりも意識すると効果的です。

【回答例】

『最近では、生成AIに関する技術と規制の動きが気になっています。便利さとリスクが表裏一体である点に興味があり、大学のゼミでもAIの倫理的課題をテーマに議論しました。新しい技術が社会にどう受け入れられるのかを考える中で、“伝える力”や“判断する力”の重要性を強く感じました。』

【ポイント】

・話題の内容だけでなく、自分がどう受け止めたかを語ることが重要

・業界に関連づけると志望度の高さも伝わる

・無理に難しいテーマを選ぶ必要はなく、「なぜ気になったのか」が明確ならOK

情報収集の姿勢と、自分なりの視点をもって答えられると好印象です。

入社後にやってみたいこと

「入社後にやってみたいことはありますか?」という質問では、企業理解と将来への主体性が見られています。業務内容を正しく理解した上で、自分なりの関心や目標を持っているかが問われるため、具体性と現実味がポイントです。

【回答例】

『まずは営業職として、お客様との信頼関係を築ける人材を目指したいです。貴社は“課題解決型の提案営業”を重視していると知り、自分も一方的に売るのではなく、相手の立場で考えながら価値を届ける仕事がしたいと感じました。ゆくゆくは、若手の意見も活かせるチームづくりにも挑戦してみたいです。』

【ポイント】

・企業の事業や方針に沿った内容を前提にする

・「配属後すぐにできること」と「中長期的な目標」の両方があると説得力アップ

・調べた情報をなぞるだけでなく、自分の言葉で語ることが大切

働くイメージを持っているかどうかが、面接官には伝わっています。

他社の選考状況

「他社の選考状況はいかがですか?」という質問は、あなたの就活の軸や志望度の高さを見極めるために聞かれることが多いです。正直に答えつつ、あくまで“その企業を本命視している”という姿勢を忘れずに伝えることが大切です。

【回答例】

『現在は同じ業界の企業を数社受けており、そのうち一社は二次面接まで進んでいます。ただ、企業研究を進める中で、貴社の事業内容や風土が自分の価値観と最も一致していると感じており、第一志望として考えています。内定をいただけたら、ぜひ入社したいという気持ちで選考に臨んでいます。』

【ポイント】

・隠さず答えつつ、志望度の高さを明確に伝える

・企業名まで言う必要はなく、“志望軸に合う会社を比較検討中”でもOK

・「選考が進んでいるから他社優先」と誤解されないように注意

聞かれて戸惑わないよう、事前に答え方を整理しておくと安心です。

最後に質問はあるかどうか

「最後に何か質問はありますか?」という問いは、面接の締めくくりとしてよく聞かれます。ただの形式的なやりとりではなく、企業への理解度や主体性、志望度の高さを測る場でもあるため、事前に質問を準備しておくのが望ましいです。

【回答例】

『御社では若手社員でも積極的に意見を発信できる環境があると伺いましたが、実際に入社1〜2年目の方が活躍している具体的な事例があれば教えていただけますか?』

【ポイント】

・企業の特徴や説明会で得た情報を踏まえた質問が◎

・労働条件や福利厚生だけでなく、「成長環境」や「評価の仕組み」など前向きなテーマが好印象

・質問が特にない場合も「御社の取り組みに共感し、不安点はありません」と伝えるのが無難

質問の内容から、あなたの熱意や準備度合いが伝わります。戦略的に臨みましょう。

一次面接で注意すべきこと

一次面接では、どれだけ準備をしていても「ちょっとしたミス」で印象を悪くしてしまうことがあります。自分では気づきにくいポイントだからこそ、事前に“面接でやりがちなNG行動”を知っておくことで、落ち着いて臨むことができるのです。

「一次面接で注意すべき点」についてみていきましょう。

最低限のマナーを守る

一次面接では、話の内容以上に「社会人としての基本的なマナー」が見られています。

例えば、入室時のノック、挨拶やお辞儀の仕方、椅子に座るタイミングなど、当たり前のことを丁寧にできるかどうかが第一印象を大きく左右します。また、目を見て話す、相手の言葉にうなずく、最後にお礼を伝えるといった所作も評価の対象となります。

緊張していても、基本的なマナーが身についている人は「きちんとしている」という印象を残せるので、事前に一連の流れを確認しておくことが大切なのです。

明るく、ハキハキと話す

また、話す内容と同じくらい「話し方」も評価のポイントになります。

どれだけ良いエピソードを準備していても、声が小さく自信なさげだと、面接官にうまく伝わりません。特に一次面接は“第一印象”が重視されるため、明るい表情で、ハキハキとした口調を意識することが大切です。

緊張していても、姿勢を正し、語尾まではっきり話すだけで、前向きな印象を与えることができます。「内容+伝え方」の両方を意識して臨むことが、通過率を上げるコツです。

よく聞かれる質問を把握しておく

一次面接では、定番の質問がある程度パターン化されているため、事前に内容を把握しておくことが大切です。「自己紹介」「志望動機」「学生時代に力を入れたこと」「長所と短所」などは、ほぼ必ず聞かれると言っても過言ではありません。答えを丸暗記する必要はありませんが、質問の意図を理解し、自分の言葉で自然に話せるように準備しておくと安心でしょう。

想定外の質問にも焦らず対応できるようになり、面接全体の流れにも余裕が生まれます。

答え方を押さえておく

何を話すかだけでなく「答え方」も非常に重要です。

特に気をつけたいのが、結論が見えづらい話し方や、要点のない長話になってしまうこと。面接では時間に限りがあるため、「結論→具体例→学び・活かし方」のように、簡潔で伝わりやすい構成を意識しましょう。話す内容に一貫性があり、論理的に整理されているだけで、面接官にとっての理解度がぐっと高まります。

日頃から話し方を意識して練習しておくと、本番でも自然に話せるようになります。

一次面接で好印象を与える逆質問の例

一次面接の終盤で聞かれる「最後に何か質問はありますか?」という逆質問は、自分をアピールするチャンスでもあります。企業への理解や志望度の高さが伝わる質問をすることで、好印象を残すことができるのです。

実際に使える逆質問の例と、質問する際のコツについてみていきましょう。

◾️関連リンク:https://br-campus.jp/articles/report/198

長所をアピールできる逆質問の例

逆質問の場面は、単に疑問を解消するだけでなく、自分の強みをさりげなく伝えるチャンスでもあります。

例えば「周囲を巻き込む力」が長所であれば、「新人のうちからチームを支える立場として動いた社員の事例があれば伺いたいです」といった質問が効果的でしょう。

このように、自分の強みをベースに「御社でどう活かせるか」に興味があることを示すと、自然なかたちでアピールにつながります。

【逆質問の例】

『協調性を活かして働きたいと考えています。実際に貴社では、部署内でどのようなコミュニケーションの工夫をされているかお伺いしてもよろしいでしょうか?』

【ポイント】

・「私は〇〇を強みとして~」と主張せず、質問の中ににじませる

・企業風土との相性を示すような内容にすると好印象を与えやすい

意欲をアピールできる逆質問の例

逆質問では、企業への興味や入社後の意欲を伝えることも重要です。ただ「入社したい」という気持ちを一方的に伝えるのではなく、「学ぶ姿勢」や「早く戦力になりたいという意思」を質問の中に自然に込めるのがポイントです。

例えば、「新人でも早く成長できる方に共通する特徴はありますか?」といった聞き方をすれば、前向きな姿勢が伝わりやすくなります。

【逆質問の例】

『御社で早期に活躍されている方に共通する行動や姿勢があれば教えていただきたいです。自分も早く貢献できるよう意識したくて伺いました』

【ポイント】

・「貢献したい」「成長したい」という意欲を質問に込める

・抽象的な「御社の魅力は?」ではなく、前向きな行動につながる問いが◎

企業との相性を測る逆質問の例

また、企業にアピールするだけでなく、逆質問は”自分に合う職場かどうか”を見極めるための大切な機会でもあります。仕事内容や働き方、社員の雰囲気などを具体的に聞くことで、自分がその環境で力を発揮できるかどうかを判断できます。

相性を測る質問は「企業理解への関心」が伝わるため、結果的に好印象にもつながりやすいのです。

【逆質問の例】

『御社で長く活躍されている方に共通する価値観や働き方があれば、ぜひ教えていただきたいです』

【ポイント】

・自分の価値観や働き方と照らし合わせるための質問が効果的

・「自分に合うか知りたい」という視点を前向きな姿勢で伝える

・企業理解が深まる質問は、入社意欲の強さも感じさせる

一次面接で避けるべき逆質問の例

逆質問は印象アップのチャンスですが、内容によっては評価を下げてしまうこともあります。とくに、企業研究不足や待遇面への関心が強すぎる質問は、意欲や理解度を疑われかねません。

面接官にマイナスの印象を与えないよう、避けるべき逆質問の具体例と注意点を押さえておきましょう。

「特にありません」と答える

面接の最後に「何か質問はありますか?」と聞かれた際に「特にありません」と答えるのは避けた方が無難でしょう。

逆質問は、企業への関心や理解度、主体性を伝える絶好の機会です。何も聞かないと、「興味がないのかな」「準備不足では?」と受け取られてしまう可能性があります。たとえ疑問がなくても、「○○については事前に調べて理解できましたが、□□についてもう少し詳しく知りたいです」といった前向きな姿勢を示す質問に言い換えるのがポイントです。

賃金や福利厚生に関する質問

一次面接でいきなり賃金や福利厚生について質問するのは、控えた方が賢明です。もちろん重要な条件ではありますが、面接の初期段階では「待遇しか興味がないのか」と誤解されるリスクがあります。まずは仕事への理解や意欲、企業との相性といった本質的な部分に焦点を当てた質問を優先しましょう。

条件面については、内定後や最終面接の場で確認するのが適切です。伝える順番を意識することも、評価を大きく左右するのです。

「はい」もしくは「いいえ」で答えられる質問

「はい」か「いいえ」で終わってしまう逆質問は、会話の広がりがなく、意欲や関心が伝わりにくくなります。例えば「残業はありますか?」「有給は取れますか?」などと聞いても、「はい」「いいえ」で終わってしまい、そこから深い対話にはつながりません。

せっかくの逆質問の機会を活かすには、「どのような場面で残業が発生しやすいですか?」「皆さんはどういうタイミングで有給取得されることが多いですか」のように、相手が具体的に語れるような聞き方に工夫することが大切です。質問の仕方次第で印象は大きく変わるのです。

企業の業績、うわさに関する質問

企業の業績や噂話に関する逆質問は、面接官に不快感や不信感を与えるリスクがあります。

例えば「最近、業績が悪いと聞きましたが実際大丈夫ですか?」などの質問は、情報の出所が不明確なうえに、面接の場にそぐわない話題と捉えられかねません。たとえ気になる点があっても、一次面接の段階では慎重に扱うべきテーマです。

企業への理解を深めたい場合は、「今後注力される事業領域はありますか?」など、前向きな聞き方に置き換える工夫が重要になります。

一次面接で他の学生と差をつける方法

一次面接では、志望動機や自己PRが似通ってしまうことも多く、他の学生との差別化が難しいと感じる人もいるでしょう。だからこそ、ちょっとした工夫や準備の深さが差を生むのです。

・面接の前にしっかり自己分析を行う

一次面接で差をつけるためには、自己分析を深めておくことが欠かせません。

自分の価値観や強み、過去の経験を掘り下げることで、表面的な志望動機ではなく「その人らしさ」が伝わる言葉で語れるようになります。加えて、想定質問への答えもブレにくくなり、自信を持って話せるのも大きなメリットです。

ただし、自己分析が“自己満足”にならないよう、企業の求める人物像と接点を意識することも忘れないようにしましょう。

・当日は自信を持って臨む

一次面接で他の学生と差をつけるには、「自信を持って臨む」姿勢が大切です。

声のトーンや表情、受け答えのテンポからも自信は自然とにじみ出て、面接官に安心感や好印象を与えます。とはいえ、根拠のない自信は空回りにもなりかねません。準備不足を隠すための“強がり”ではなく、しっかり準備を積んだ上での落ち着いた自信を持つことが、差を生むポイントです。

就活の一次面接に関するQ&A

一次面接で落ちる割合はどれくらい?

企業や業界によって異なりますが、一般的に一次面接の通過率は30~50%程度と言われています。つまり、半数近くの学生がここでふるいにかけられるということです。

書類選考と違い、実際のコミュニケーションや人柄が見られる場なので、志望動機や自己PRだけでなく、表情や受け答えの印象にも注意しましょう。準備不足や緊張による受け答えの曖昧さが原因で落ちるケースもあるため、事前の練習や自己分析が大きく差を生みます。

一次面接で見られるポイントはどこ?

一次面接では、コミュニケーション力や人柄、基本的なマナーが重視されます。

話す内容そのものよりも、「相手の質問に的確に答えられているか」「明るく素直な印象か」などが見られるケースが多いです。また、志望動機や自己PRに一貫性があるか、企業への興味が伝わってくるかも重要な評価ポイントでしょう。

特別なスキルよりも、社会人としての土台や成長意欲が伝わるかどうかがカギになります。素直に、誠実に伝える姿勢が大切なのです。

一次面接で逆質問はしないほうがいい?

逆質問はむしろ積極的にしたほうが好印象です。

企業側は、質問の内容からあなたの意欲や理解度、価値観を見ています。「この会社で働きたい」という熱意が伝わる内容なら、評価につながることも少なくありません。ただし、福利厚生など条件面ばかりを聞くのはNG。仕事内容や成長機会に関する質問がベターです。準備不足で「特にありません」と答えてしまうと、関心が薄いと思われてしまう可能性があるので注意しましょう。

まとめ

一次面接は、就活の中でも最初の本格的な関門です。「話し方」や「マナー」だけでなく、「企業との相性」や「主体性」まで多角的に見られています。

本記事では、よくある質問の傾向やその意図、回答例、落ちやすい人の特徴、さらには印象を残す逆質問のポイントなどを解説しました。

形式的な対策にとどまらず、自分の考えや価値観を言語化しておくことで、他の就活生と差をつけることができます。準備を怠らず、自信をもって臨みましょう。

ビズリーチ・キャンパスへの動線

人気大手企業就活ならビズリーチ・キャンパス!

ビズリーチ・キャンパスは三井物産、JR東日本、三井不動産、三井住友銀行、ソニー、NTTデータ、サントリーなど様々な業界の大手企業が利用しており、人気大手企業就活を目指す学生にとって必需品と言えるサービスです。

・誰もが知る人気大手企業から、特別座談会・選考免除・特別選考ルートなどのスカウトが届く

・人気大手企業によるビズリーチ・キャンパス限定のインターンシップ

・人気大手企業による各業界特化型の限定イベント

・難関企業内定者による就活対策講座を毎日開催

・先輩が『いつ・何をして・何に悩んだのか』を綴った就活体験記。就活全体像や時期別の悩みの具体的な解消方法がわかる

ぜひビズリーチ・キャンパスご活用し皆様にとって最適なキャリア選択を実現してください。