新卒の平均年収相場

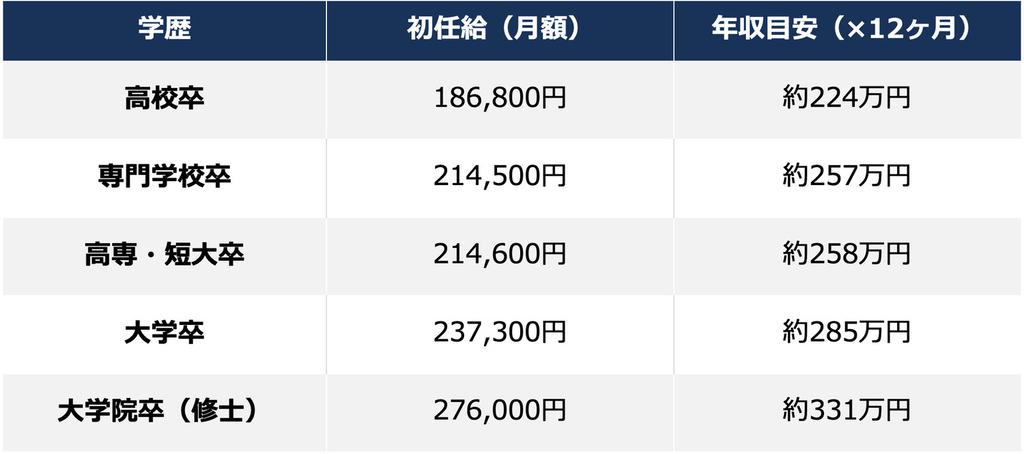

厚生労働省「令和5年 賃金構造基本統計調査」によると、学歴別の初任給平均(男女計)は以下の通りとなります(所定内給与額、通勤手当含む)。

【学歴別 (初任給・月額所定内給与)※すべて所定内給与の平均】

・大学院卒(修士):月収約27.6万円 → 年収は約331万円

・大学卒:月収約23.7万円 → 年収は約284万円

・高専・短大卒:月収約21.5万円 → 年収は約258万円

・高校卒:月収約18.7万円 → 年収は約224万円

学歴が上がるほど初任給も高い傾向があります。

※参考・引用:

・厚生労働省「令和5年 賃金構造基本統計調査」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2023/index.html

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2023/dl/09.pdf

また、厚生労働省の『雇用保険被保険者資格取得届』に基づく、産業別初任給の全国平均(月額)は以下の通りです。

【産業別 (初任給・月額所定内給与)※学歴計】

・全産業平均:月収約18.9万円 → 年収は約227万円

・情報通信業:月収約20.7万円 → 年収は約248万円

・金融・保険業:月収約19.5万円 → 年収は約234万円

・不動産・物品賃貸業:約20.9万円 → 年収は約251万円

・医療・福祉:月収約19.7万円 → 年収は約236万円

・製造業:月収約18.2万円 → 年収は約218万円

・建設業:月収約19.1万円 → 年収は約229万円

・運輸・郵便業:月収約18.2万円 → 年収は約218万円

・宿泊・飲食サービス業:月収約18.8万円 → 年収は約225万円

・生活関連サービス・娯楽業:月収約17.3万円 → 年収は約207万円

・教育・学習支援業:月収約19.8万円 → 年収は約238万円

企業選びの際にこのような産業別の初任給差を知っておくと、「どの業界でどのくらいの月収・年収が期待できるか」を具体的にイメージしやすくなるでしょう。

※参考・引用:

厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」「令和5年3月 新規学卒者の産業別初任給情報」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/14.pdf

https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/001524921.pdf

新卒平均年収の実態:文系vs理系の差は?

厚生労働省などの公式情報では、「文系/理系別の新卒初任給・年収」の統計データは公表されていません。現時点の政府統計には、学歴別や業界別の初任給や平均年収の分類データはあるものの、文系と理系を区分した新卒者の賃金情報は含まれていないのです。

しかし、文理別の年収について調査した信頼性の高い機関として、独立行政法人経済産業研究所(RIETI)が2011年に発表した研究結果があります。

これは厚生労働省の公式統計ではありませんが、理系・文系の大学卒業者を対象とした分析から、以下のような傾向が報告されています。

・文系出身者の平均年収:約583万円

・理系出身者の平均年収:約681万円(文系より約100万円高い)

※参考・引用:

独立行政法人経済産業研究所(RIETI)「理系出身者と文系出身者の平均年収の比較」

https://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01_0304.html

これらの数字は新卒直後の初任給ではなく、生涯を通じた平均的な年収水準の分析結果ですが、傾向として「理系出身者の方が平均年収は高くなる傾向にある」といえるでしょう。

大企業と中小企業の年収格差

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和5年調査=2023年6月分給与)の一次情報をもとに、企業規模別(大企業・中企業・小企業)の平均賃金(月額)を表にまとめると、以下の通りとなります。

※このデータは、常用労働者(正社員など)の6月分所定内給与額を対象に算出されたものであり、賞与や残業代は含まれていません

※年収換算は「月額× 12」で単純換算した目安です。

※参考・引用:

厚生労働省「企業規模別にみた賃金」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2023/dl/04.pdf

最初に目にする求人内容や企業説明会で提示される初任給(月額)だけでなく、企業規模による賃金差を知ることも重要です。

大企業は中小企業に比べて月額でおよそ4〜5万円の差があり、年収ベースでは最大で60万円の開きが見られます。これは、財務基盤の違いに伴う昇給・手当・福利厚生などの制度差によるものです。将来の収入イメージを描く上で、企業規模を踏まえた比較も意識するとよいでしょう。

高卒・短大卒・大卒・院卒による初任給の違い

厚生労働省「令和5年 賃金構造基本統計調査」の一次情報をもとに、「学歴別の新卒初任給(月額)」を表にまとめると、以下の通りとなります。

※すべて男女計、所定内給与、通勤手当含む

※参考・引用:

厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」「学歴別にみた初任給」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2023/dl/13.pdf

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/19/01.html

労働政策研究・研修機構(JILPT)「所定内給与の賃金格差」

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/kako/2023/documents/useful2023_13_p183-200.pdf

高卒と大学卒のあいだで月額で約5万円、年収換算で約60万円ほどの差があることが分かります。また、大学卒と院卒ではさらに月額約3万9千円、年収では約46万円の差が生じており、学歴が上がるほど初任給が高くなる傾向があります。

就活では、学歴ごとの初任給の違いを事前に把握しておくと、求人票や企業説明会での給与提示を見たときに、自分の立ち位置や期待値を正しく比較できるでしょう。

地域別にみる新卒年収の違い

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(令和6年=2024年)では、都道府県別の賃金データ(男女計・全産業・全年齢層)が公表されています。これとは別に、新規学卒者に限定した都道府県別の初任給データも存在しますが、e‑Stat(政府統計ポータル)でのExcel形式公開が中心で、一般向けのまとめ資料では見つけにくいのが実情です。

参考までに、全労働者対象のデータから大都市と地方の給与水準の違いをみると下記の通りです。

※東京都のみ明確に403.700円、全国平均330.400円:令和6年賃金構造統計より

※参考・引用:

厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」「賃金構造基本統計調査 令和6年(2024年)」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/14.pdf

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/index.html

東京都は全国平均より年間で約88万円高く、大阪・愛知・神奈川も平均を大きく上回ります。新卒初任給そのものはこの金額より低めですが、地域別の給与水準の差をつかむ目安にはなるでしょう。

地域ごとの初任給などを詳しく知りたい場合は、e‑Statや大学キャリアセンターの情報とあわせ、自身が知りたい部分について詳しく調べるとよいでしょう。

年収の見方とチェックポイント

年収は単に額面だけで判断せず、以下の点もあわせて確認しましょう。

・額面か手取りか:求人票の年収は税・社会保険料控除前(額面)が基本。

・賞与・手当の内訳:固定給に加え、賞与や住宅手当、残業代の有無を確認。

・初年度かモデル年収か:掲載年収が「初年度」か「数年後モデル」かを区別。

・昇給・昇格制度:年収が将来的にどう伸びるのか、昇給実績をチェック。

・勤務地や転勤有無:地域による生活費差も含めて総合的に判断。

こうしたポイントを押さえると、実際の生活レベルをより正確にイメージできるでしょう。

その他、「年収の見方」について知っておきたいポイントについて解説します。

手取り額と額面の違いを知っておこう

就活で目にする「初任給○○万円」という数字は、多くの場合額面給与(総支給額)です。

これは”会社から支払われる金額の合計”で、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額を指します。実際に口座に振り込まれる手取り額は、ここから所得税、住民税(2年目から)、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが引かれます。

例えば、額面22万円の場合を考えてみましょう。社会保険料が約3万円、所得税が数千円、1年目は住民税がないため、手取りはおおよそ18万円前後になります。2年目から住民税(約1万円前後)が加わるため、さらに減ります。

このように、額面と手取りの差は月3〜4万円になることも珍しくありません。求人票や会社説明で額面だけを見て判断せず、手取りベースで生活費や貯金計画を考えることが大切です。特に一人暮らしを考えている場合は、家賃や光熱費が収入のどの程度を占めるかも合わせてシミュレーションしておくと安心でしょう。

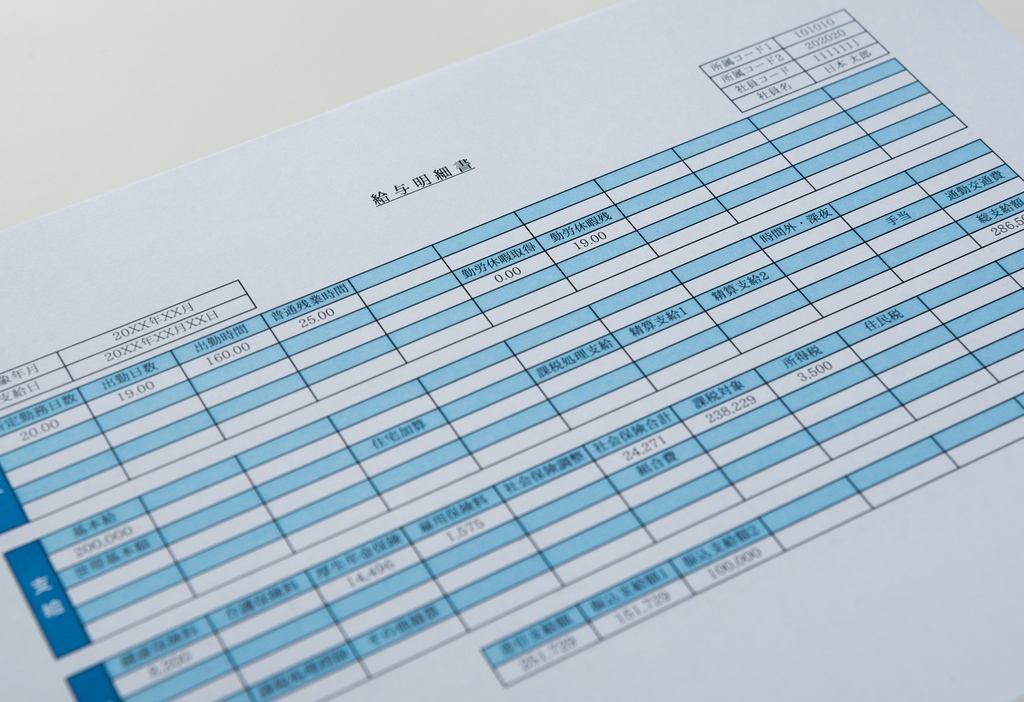

給与明細の確認方法は?

入社後は毎月「給与明細」が渡されます。これは、額面(総支給額)から各種控除を差し引き、手取りがどう算出されたかを示す大事な書類です。見方を知っておくと、誤りの発見や家計管理に役立ちます。

まず、上部には支給額が記載されます。基本給を中心に、残業代、通勤手当、役職手当、住宅手当などが加算されます。これらを合計したものが”総支給額(額面)”です。

次に控除額の欄では、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)、所得税、住民税などが表示されます。これらを差し引いた金額が差引支給額=手取りです。

また、備考欄に有休残日数や勤務日数が記載されることもあります。毎月しっかり明細を確認し、金額や日数に不自然な点がないかチェックしましょう。特に初任給の時期は控除額の多さに驚くかもしれませんが、仕組みを理解しておくことで安心して家計を組み立てられるでしょう。

残業代は年収にどう影響する?

残業代は、基本給を基にした時間単価に割増率をかけて算出されます。

通常の残業(法定時間外労働)は25%増、深夜残業(22時~翌5時)はさらに25%上乗せ、休日出勤は35%増が法律で定められています。

例えば、月給22万円・所定労働時間160時間の場合、時給は約1,375円。1時間の残業代は1,375円×1.25=約1,719円です。仮に月20時間残業すれば、約3.4万円/月の残業代が支給されます。年間では約40万円になり、年収を大きく押し上げる要因となります。

ただし、企業によってはみなし残業制度や残業代込みの給与形態があり、実際の残業時間に応じた支給がない場合もあります。求人票や内定通知書で「残業代別途支給」かどうかを必ず確認しましょう。

残業代は年収アップの一因ですが、長時間労働が常態化する職場では健康面への影響も考慮が必要です。

年収情報の「平均値」と「中央値」、どちらを参考にすべき?

就活で目にする年収データには「平均値」と「中央値」があります。

平均値は全員の年収を合計して人数で割った値で、統計として一般的に使われますが、一部の高額年収者に引き上げられやすい特徴があります。そのため実態より高めに見える場合があります。

一方、中央値は年収の低い順に並べたとき、ちょうど真ん中に位置する人の年収です。極端に高い人や低い人の影響を受けにくく、より「真ん中層の実感」に近い数値といえます。

例えば、同じ職種で平均年収が500万円、中央値が420万円という場合、実際に多くの人は420万円前後の水準で働いている可能性が高くなります。

就活生が企業や業界を比較する際は、平均値だけでなく中央値も確認することで、より現実に近い収入イメージを持つことができるでしょう。生活設計や将来の昇給見込みを考える上で、重要な視点の一つです。

業界別の年収目安

就職活動では、同じ職種でも業界によって年収水準が大きく異なります。

金融・総合商社・外資系コンサルなどの高年収業界は、成果や専門性に応じて早期から高い給与が期待できる一方、競争や業務負荷も大きくなりがちです。これに対し、インフラ・公務員・大手メーカーなどの安定収入業界は、急激な昇給は少ないものの、景気変動に左右されにくく、長期的な安定が見込めます。

年収だけでなく、働き方や将来のキャリア像とのバランスを考え、業界選びを進めることが大切になります。

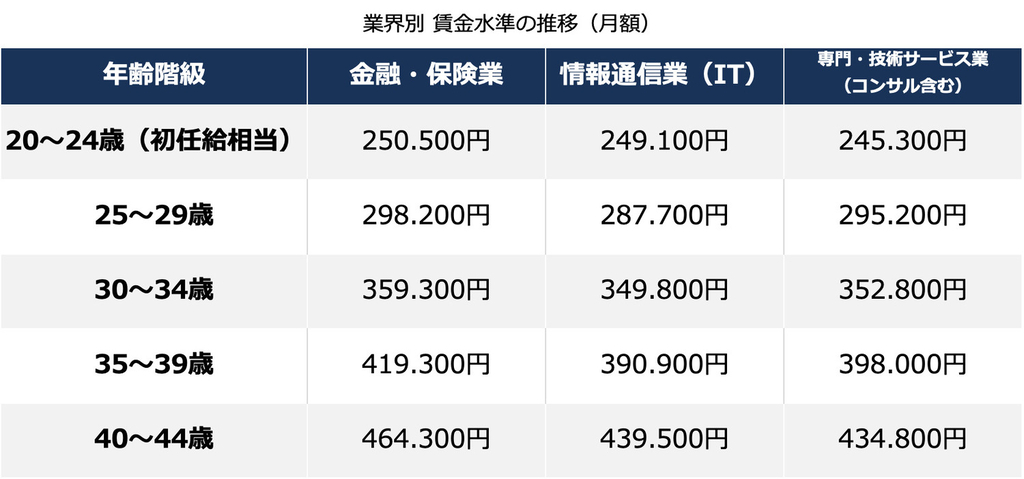

高年収で知られる金融・IT・コンサル業界の実態

就活で人気の高い金融・IT・コンサルなどは、初任給だけでなく昇給スピードや年収カーブも他業界より高めです。以下は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を基にした、業界別の賃金水準の推移(月額)です。

※参考・引用:

厚生労働省「賃金構造基本統計調査 第5-1表」(産業、年齢階級別賃金及び対前年増減率)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/05.pdf

いずれも額面(所定内給与額)ベースで、残業代や各種手当、賞与は含まれていません。

求人票や企業説明では「年収モデル」や「基本給」に加え、昇給スピードや成果連動型の報酬制度をチェックすることが重要です。

業界によって、初任給だけでなく将来の給与上昇スピードに大きな差があります。数字を把握することで、自分のキャリアプランや将来収入のイメージをより現実的に描けるようになるでしょう。

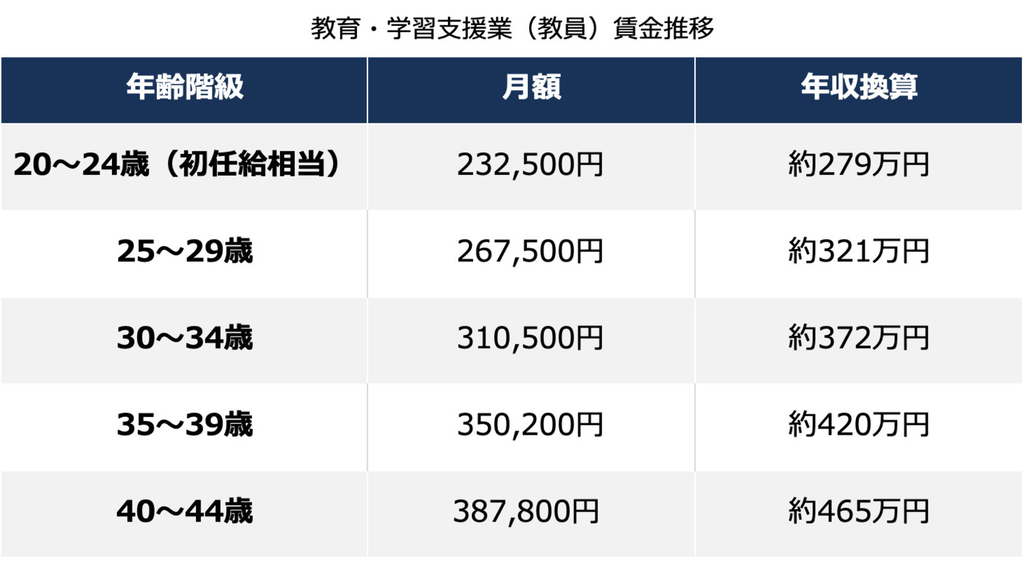

公務員・教員の安定収入と将来性

厚労省統計には、公務員行政職に相当する産業区分はありませんが、教員に該当する「教育,学習支援業」のデータは明示されています。以下は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を基にした賃金水準の推移です。

※参考・引用:

厚生労働省「賃金構造基本統計調査 第5-1表」(産業、年齢階級別賃金及び対前年増減率)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/05.pdf

いずれも額面(所定内給与額)ベースで、残業代や各種手当、賞与は含まれていません。年収総額では、ここに残業代や各種手当、賞与が加算されます。

公務員(教育職)の初任給は月額約23万円前後、年収は約279万円スタートです。

民間高収入業界より控えめですが、20代後半から30代前半にかけての昇給は安定しており、40代前半には月額40万円近く、年収460万円台に到達します。

単調な右肩上がりの年功昇給型で、景気変動に左右されにくい点が最大の特徴でしょう。ボーナスも地域・教員区分によりますが年2回支給が基本となります。

“業界”だけでなく、教育職の場合は都道府県や自治体、採用形態(任用型/契約型)によって年収差があるため、大学や自治体の公表データとあわせて調べるとよりリアルな情報が得られるでしょう。

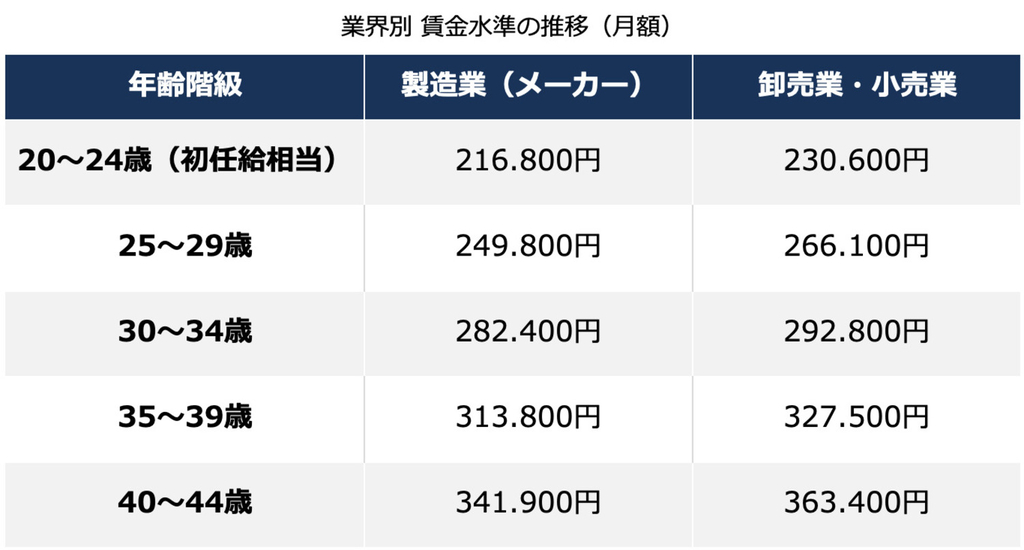

メーカー・商社・小売業の給与比較

厚生労働省の統計では、商社と小売をまとめて「卸売業・小売業」として扱っており、細かく分けたデータは公開されていません。

以下は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を基にした賃金水準の推移です。

いずれも額面(所定内給与額)ベースで、残業代や各種手当、賞与は含まれていません。

就職活動で人気の業界、「メーカー」「商社」「小売」の給与差が気になる人も多いでしょう。上記の厚生労働省のデータを基にした賃金推移より、業界ごとのおおまかな傾向は見えてきます。

新卒時の初任給は、製造業が月約23.7万円、卸売・小売業が約23.1万円と、スタート時点ではそれほど大きな差はありません。

しかし30代前半になると、製造業は月約30.8万円、卸売・小売業は約28.2万円と、年齢とともに差が広がっていく傾向があります。

業界を選ぶときは、初任給だけでなく「将来の給与カーブ」も視野に入れ、さらに志望企業ごとの実績や待遇条件をしっかり確認することが大切です。

外資系企業の高年収と働き方の特徴

外資系企業は、日系企業と比べて初任給や年収の設計思想が大きく異なります。特徴的なのは、年功序列よりも成果主義を強く重視している点です。入社時の初任給は日系と大きく変わらない場合もありますが、成果や役割次第で昇給・昇進のスピードが格段に速く、若くして高収入を得られる可能性があります。例えば、日系企業では30代前半で年収500〜600万円程度が一般的でも、外資系では同年代で700万円以上に達するケースも珍しくありません。

また、昇進機会は「勤続年数」ではなく「実績」で判断されるため、成果を出せば数年でマネジメント職に就くことも可能です。働き方も自由度が高く、リモートワークやフレックスタイム制が広く浸透していますが、その分、成果責任や業務負荷は重く、評価基準もシビアです。

就活生が外資系を検討する際は、まず求人要項に「成果連動型」「年俸制」などの記載があるかを確認しましょう。次に、業界全体の給与水準や、日系との年収モデルの差を把握することも重要です。華やかな高年収の裏には、明確な成果を出し続けるプレッシャーがあるため、その環境で自分が力を発揮できるかを見極めることが、企業選びの鍵となるでしょう。

年収情報の信頼できる入手先

特定の企業の年収を調べる際は、まず有価証券報告書(上場企業の場合)を確認しましょう。平均年収や平均年齢が公式に記載されており、最も信頼性が高い情報です。次に、企業の採用ページや会社説明資料で示される初任給・賞与実績も参考になります。さらに、大学のキャリアセンターが保有する内定者アンケートや先輩社員からのヒアリングは、生の数字や実情を知る貴重な手段です。転職サイトや口コミサイトも有用ですが、投稿者の経験や職種によって偏りがあるため、必ず公式資料とあわせて確認しましょう。

特定の業界の年収傾向を調べたい場合は、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」や「就労条件総合調査」などの公的統計を確認するのが確実です。

企業の採用サイトと求人情報の読み解き方

企業の年収を調べる際、まず見るべきは公式の採用サイトです。ここには初任給や賞与の支給月数、手当の有無などが明記されており、条件の根拠が明確です。ただし、多くの場合は「モデルケース」や最低保証額であり、残業代や業績賞与などは含まれないこともあります。

一方、求人サイトや求人広告では、応募者を惹きつける目的もあり、幅の広い年収レンジや最大値が強調されがちです。ここでは「月給○万円〜」「年収例○○万円/入社3年目」といった表現が多く、職種や勤務地、役職などの条件を確認しないと実際の水準とズレが生じることも。

就活生が見るべきポイントは、初任給額だけでなく、賞与の支給実績、昇給の頻度、手当の内容、そして条件が適用される対象(新卒・中途・総合職など)の明記です。複数の情報源を照らし合わせ、公式情報を基準に判断することがコツとなるでしょう。

OB・OG訪問で聞くべき給与に関する質問

OB・OG訪問で年収を聞く際は、いきなり「年収はいくらですか?」と聞くのは避けた方が無難ですしょう。給与は個人差が大きく、直接的すぎる聞き方は相手に不快感を与えることもあるためです。ポイントは「制度や相場を知るための質問」に言い換えることです。

例えば、次のような聞き方が自然です。

「初任給や賞与の水準は、業界内でどの程度の位置にあると感じますか?」

「入社○年目あたりで、同世代の方はどのくらいの年収レンジになることが多いですか?」

「給与や賞与の評価基準はどんな仕組みになっていますか?」

こうした質問なら、相手も制度や傾向を説明しやすく、リアルな情報が得られます。さらに「公式情報と比べて実際はどうですか?」と補足を入れると、採用サイトや求人票には載らない実情が聞きやすくなります。

給与の話題は、まず制度や評価の仕組みから引き出すのが賢いやり方でしょう。

口コミサイトの年収情報を正しく解釈するコツ

口コミサイトの年収情報は、実際の社員や元社員の投稿をもとにしているため、企業の実情を知る手がかりになります。ただし、データの信頼性はサイトごとに差があるのが正直なところ。

例えば、「OpenWork」や「転職会議」は投稿件数が多く、評価の傾向を掴みやすい一方、記載年収はあくまで個人経験に基づくため、時期や職種によって大きく異なります。「ライトハウス(旧カイシャの評判)」は口コミと合わせて平均年収推定も提示しますが、算出基準は非公開です。そのため、単一サイトの数字を鵜呑みにせず、複数サイトを比較し、公式発表や求人票と照合することが重要になります。

年収は“参考値”として扱い、全体傾向を把握する視点が欠かせないでしょう。

年収以外の待遇も考慮した企業選び

企業選びでは、年収だけでなく待遇や福利厚生の総合的な充実度も重要です。例えば、以下のような要素をチェックしましょう。

・賞与の有無と支給実績(年2回か、それ以上か)

・昇給制度(定期昇給か実力主義か)

・休日・休暇制度(年間休日数、有給取得率、特別休暇の有無)

・住宅・通勤手当(家賃補助や社宅制度)

・各種保険・退職金制度(企業年金や確定拠出年金)

・働き方支援(テレワーク、フレックス、副業可否)

待遇は給与と同じく長期的な生活やキャリアに直結します。数字だけでなく、制度の実効性も確かめましょう。

福利厚生の充実度が生活に与える経済効果

福利厚生は給与に上乗せされる実質的な金銭価値があり、生活費を大きく左右します。

例えば、住宅手当が月3万円なら年間36万円の負担減。昼食補助(1食200円補助×月20日勤務)は年間約4.8万円の節約。健康診断・人間ドック補助が5万円相当で自己負担を回避でき、社宅や寮の利用なら家賃を月5万円抑えられる場合もあり、年間60万円の節約効果があります。さらに、資格取得支援(受験費や講座費用を会社負担)や保養施設・スポーツジム利用補助(年間数万円相当)も魅力的です。

こうした制度を合計すると、年間で数十万〜100万円近い価値になることも珍しくありません。就活では、額面年収だけでなく福利厚生の金銭的効果も加味して比較することが重要でしょう。

ワークライフバランスは年収にいくらの価値がある?

同じ年収でも、残業時間や働き方によって生活の質は大きく変わります。

例えば厚労省の調査では、製造業やIT業界は月平均20〜40時間の残業が多く、商社や金融では繁忙期にさらに増える傾向があります。一方、公務員や教育分野は比較的残業が少なめな傾向にあります。

残業が多いほど時間単価は下がり、私生活やスキル習得の機会を奪うリスクも高まるでしょう。ライフイベント(結婚・出産・介護など)に合わせて柔軟に働ける環境は、長期的なキャリア継続に直結します。短期的な高年収に惹かれても、働きすぎで健康や人間関係を損なえば本末転倒。あなたの私生活には、金銭には換算できない価値があることを忘れてはいけません。就活では、額面年収と同時に「自由時間」という見えない価値も冷静に評価しましょう。

長期的なキャリア形成と年収アップの戦略

年収は入社時だけでなく、その後の伸び方が重要です。長期的に収入を上げるには、まず昇進・昇給の仕組みが明確な企業を選ぶことがポイントです。

例えば、年功序列型は安定的に上がりますが伸び幅は緩やか。一方、成果主義型は実力次第で早期に大きく伸びる可能性があります。また、業界の成長性も無視できません。市場が拡大しているIT・医療・環境分野などでは、新規事業や海外展開のチャンスが多く、年収の天井も高くなりやすいです。さらに、専門性の高いスキルを積み上げることで、転職市場でも評価されやすくなります。

就活では「今いくらもらえるか」だけでなく、「10年後、どう成長できるか」を意識して企業を選ぶことが、結果的に年収アップと安定したキャリア形成の近道になります。

まとめ

就活では、初任給の額だけでなく、その後の年収の伸び方や業界ごとの賃金カーブを把握することが大切です。金融・IT・コンサルなどの高年収業界、公務員や教員などの安定収入業界、メーカーや卸売・小売などの傾向を比較し、自分の価値観や将来像に合う選択を意識しましょう。さらに、福利厚生やワークライフバランスも経済的価値として捉えることが重要です。長期的なキャリア視点で企業を選ぶことが、安定と成長の両立につながるでしょう。

人気大手企業就活ならビズリーチ・キャンパス!

ビズリーチ・キャンパスは三井物産、JR東日本、三井不動産、三井住友銀行、ソニー、NTTデータ、サントリーなど様々な業界の大手企業が利用しており、人気大手企業就活を目指す学生にとって必需品と言えるサービスです。

・誰もが知る人気大手企業から、特別座談会・選考免除・特別選考ルートなどのスカウトが届く

・人気大手企業によるビズリーチ・キャンパス限定のインターンシップ

・人気大手企業による各業界特化型の限定イベント

・難関企業内定者による就活対策講座を毎日開催

・先輩が『いつ・何をして・何に悩んだのか』を綴った就活体験記。就活全体像や時期別の悩みの具体的な解消方法がわかる

ぜひビズリーチ・キャンパスご活用し皆様にとって最適なキャリア選択を実現してください。